Paris. 8ème arrondissement. Rue Rabelais. En ce jour d'hiver du 27 décembre 1923, l'ingénieur de génie mondialement connu, Gustave Eiffel, se repose dans son hôtel particulier quant il est pris d'un malaise. Âgé de 91 ans, il va succomber à une hémorragie cérébrale que rien ne laissait présager, en laissant derrière lui un héritage architectural sans pareil pour l'époque.

Gustave Eiffel (1832-1923)

Deux jours plus tard, dans son édition du 29 décembre, le journal conservateur « Le Gaulois » annonce la disparition du « père » de la tour qui porte son nom, sous forme de panégyrique et de mise en accusation de la prétendue mentalité française :

« M. Eiffel est mort ! S’il avait eu la chance d'être Anglo-Saxon, Rudyard Kipling, lui eût consacré un glorieux chapitre de ses “Buildings Builders”, ou les États-Unis l'eussent mis au premier rang des “Giants of America”.

Mais il est né à Dijon le 15 décembre 1832, et sa disparition en France ne suscite guère qu'un étonnement dû à son extraordinaire longévité.

Nous n'avons pas le culte de nos grands hommes, particulièrement lorsqu'ils ont été de grands brasseurs d'affaires. C'est un tort, car la puissance matérielle et morale d'un pays ne dépend pas moins de ses hommes d'action et de ses hommes de pensée.

Alexandre-Gustave Eiffel fut, peut-être, le plus savant homme, et certainement le plus hardi et le plus original ingénieur de son temps. »

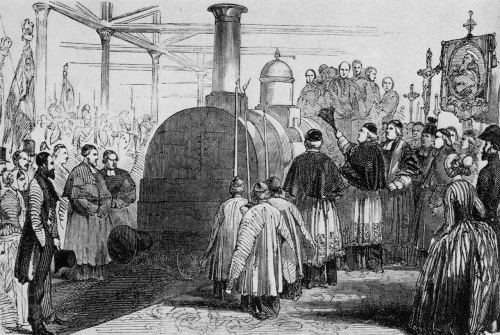

Il faut se rappeler que, de son vivant, Eiffel est considéré comme une personnalité ambiguë, caricature de l’arriviste avide de la fin du XIXe siècle, archétype de l’homme de la Révolution industrielle. Ingénieur de la prestigieuse École centrale des Arts et Manufactures, c'est à l'age de 26 ans, en 1858, qu'il se voit confier la construction d'un pont ferroviaire de 500 mètres de long au dessus de la Garonne à Bordeaux qui va lancer sa carrière.

Les projets vont ensuite se succéder à un rythme effréné : ponts, viaducs, gares, et même l'armature de la Statue de la Liberté sans oublier, la Tour Eiffel, laquelle lui vaudra la Légion d'Honneur. Tout se bloque en 1893, avec le scandale de la Compagnie du Canal de Panama, dont Ferdinand de Lesseps était l'instigateur, et pour laquelle Eiffel travaille, qui va entacher sa réputation et mettre un sérieux frein à ses activités.

Gustave Eiffel, il a été inhumé auprès des siens, dans le caveau familial du cimetière de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, d'où il peut continuer d'admirer "sa dame de fer" qui se dresse au loin devant-lui.