Paris, quai Conti, Coupole du collège Mazarin aussi appelé des Quatre-Nations de l'ancienne Université de Paris. Là se trouve l'Institut de France où se réunissent régulièrement les 40 membres de l'Académie française, ces « immortels » œuvrant à normaliser et à perfectionner la langue de Molière. Chacun d'eux à son fauteuil attitré, un fauteuil tapissé de velours vert présentant une assise pliante comme celle d'un strapontin de luxe et affecté d'un numéro allant de 1 à 40.

A priori, rien ne distingue le fauteuil numéro 32 des autres ! Non, vraiment rien... Si ce n'est une sinistre réputation : le fauteuil numéro 32 serait maudit !...

Fruit du hasard ou réelle damnation, toujours est-il que, pour nombre des occupants dudit fauteuil, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille... A commencer par Lucien Bonaparte (1775-1840), frère de Napoléon Ier (1769-1821), 6ème immortel à occuper ce siège. Élu en 1803, il en exclu par ordonnance en 1816 avant d'être tout simplement proscrit de France. Son successeur, le dramaturge Louis-Simon Augier (1772-1829) sera le premier immortel à se donner la mort en quittant la Coupole, se jetant dans la Seine du haut du Pont des Arts.

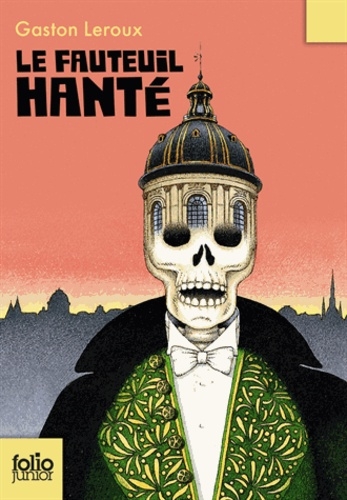

Il n’est nullement question à l’époque de parler de malédiction. Mais un normand aux racines brayonnes, Gaston Leroux (1868-1927), va semer le trouble... En 1909, il publie un roman inspiré de la célèbre institution française. Une œuvre de fiction qu'il intitule « Le fauteuil hanté », un fauteuil dont chaque nouvel occupant trouve la mort dans des circonstances mystérieuses.

Et la réalité va alors rejoindre la fiction ! En 1911, le Général Hyppolyte Langlois (1839-1912), auteur d’ouvrages de théorie militaire, prend place à son tour sur le siège 32. Il meurt sept mois à peine après son intronisation ! Et la série noire continue ! L'historien Robert Aron (1898-1975) élu le 7 mars 1974 décède six jours avant son discours de réception. Quant au romancier Alain Robbe-Grillet (1922-2008) élu en 2004, il perd quant à lui la vie avant même d' avoir été intronisé.

Le fauteuil 32 va rester vacant jusqu'en mars 2009 et l'élection du réalisateur et écrivain François Weyergans (1941-2019). Son discours d'intronisation est fixé au 16 juin 2011. Le jour « J », stupeur dans l'hémicycle : le siège 32 est vide ! On se regarde. On se scrute. On prend peur. Quand enfin l'intéressé arrive avec un quart d’heure de retard. Du jamais vu à l’Académie française ! Il est accueilli par Erik Orsenna, maître de cérémonie. Ses premiers mots déclenchent l'hilarité des présents : « Vous voici. Vous voici enfin ! Élu le 26 mars 2009, reçu aujourd’hui, 27 mois plus tard. Nous avons failli attendre ! »

Allez, pour conclure, d'une part, il a été démontré que le nombre de décès des immortels occupant le fauteuil 32 n’est pas le plus important : 21 membres contre 24 pour le fauteuil n° 4. D'autre part, pour permettre des travaux de rénovation au sein du bâtiment, tous les fauteuils des académiciens ont été changés en octobre 2020 ! Cela a dû rassurer l'écrivain et historien Pascal Ory qui, depuis le 4 mars 2021, a hérite du fauteuil n°32 !...