On lui doit d'avoir élever la coiffure au rang de l'art ! Cuisinier de métier, Legros de Rumigny (1710-1770) s'installe en qualité de coiffeur à la cour du roi de France en 1757. Il a l’insigne privilège d'être au service des deux favorites en titre, Madame de Pompadour (1721-1764), puis Madame du Barry (1743-793). Pourtant, de lui, l'histoire ne retiendra que son nom et oubliera son prénom.

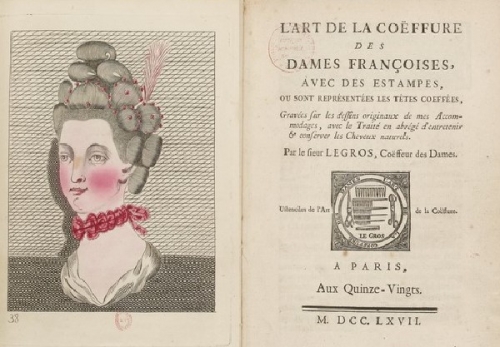

Cinq ans après avoir exposé à la foire de Sainte-Ovide, Place Vendôme, une trentaine de poupées coiffées chacune d'une manière différente, il publie en 1765 un ouvrage qu'il intitule « L'art de la coiëffure des Dames Françoises, avec des estampes, et ou sont représentées les têtes coeffées » et où il immortalise ses plus belles créations. Puis l'époque va s'ouvrir aux extravagances. Les coiffures vont devenir de plus en plus hautes. Censées allonger l'ovale du visage, celui-ci se retrouve parfois situé au milieu du corps. Pour passer sous les portes, certaines d'entre-elles sont munies d'un système de poulies et de ressorts actionnés par des laquais. Ces différents modèles sont affublés de noms reflétant leur caractère prétendument allégorique comme Les Poufs à la puce, les Toques à la drageonne ou les Levers de la Reine..

Trois ans plus tard, en 1768, Legros fonde à Paris une académie de coiffure .Ses élèves sont recrutés dans la domesticité des aristocrates et pendant trois ans, ils apprennent à ses côtés l'art des boucles biaisées, en marron, en colimaçon, en dragonnes,... Leurs modèles sont des « Préteuses de tête », des femmes du peuple rémunérées pour se promener coiffées dans Paris afin de faire admirer son travail.

Mais le destin réserve un sort tragique à Legros : il va faire partie des 132 morts étouffés rue Royale lors du monstrueux mouvement de foule qui suivi le feu d’artifice donné à Paris le mercredi 30 mai 1770 en l'honneur du mariage du Dauphin (futur Louis XVI) et de Marie-Antoinette.

Feu d'artifice tiré le 30 mai 1770, à l'occasion du mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche

(gravure datant de la fin du XVIIIe siècle)

Les corps des victimes seront inhumés tout près du lieu de la catastrophe, dans le cimetière de la Ville-L’Evêque, proche de la Madeleine, qui servira également de lieu de repos provisoire au roi et à la reine, après leur exécution, 23 ans plus tard, à l'endroit même où leur vie commune avait débuté sous de bien mauvais auspices.