On ne s'agit pas là ni de l'hygiène corporelle du duc de Normandie ni de ses choix vestimentaires mais de la "broderie de Bayeux" ou « tapisserie de la reine Mathilde » dont on sait par l'historien et archiviste Antoine Lancelot (1675-1740) que les chanoines de la cathédrale la nommait à l'époque « Telle du Conquest » (toile de la Conquête), « toilette de Saint-Jean » ou «toilette du duc Guillaume », le mot « toilette » désignant une simple toile fine.

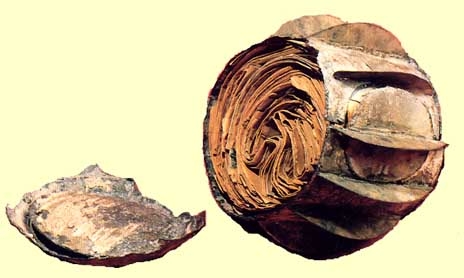

Ce que l'on sait moins c'est que cette broderie datant de la fin du XIe siècle et racontant en images les circonstances du débarquement des Normands en Angleterre et la bataille d’Hastings (1066) n'est mentionnée pour la toute première fois qu'au XVe siècle, sur l'inventaire manuscrit des trésors de la Cathédrale de Notre-Dame de Bayeux (Manche) de l'an 1476.

Il y est indiqué que ladite broderie était accrochée dans la nef « le jour et par les octaves des reliques », c'est-à-dire le jour de la fête des Reliques et pendant son octave. La fête des Reliques était alors célébrée le 1er juillet. La Tapisserie était donc probablement tendue du 1er au 8 juillet.

Cathédrale Notre-Dame de Bayeux (Manche)

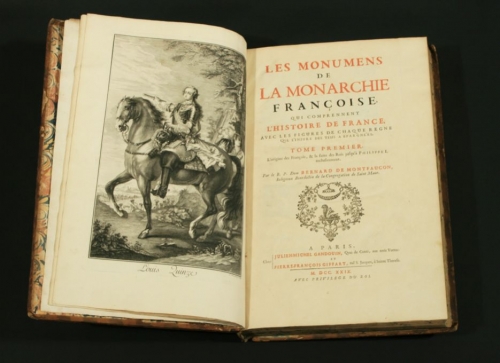

Et à part cela, rien... Jusqu'à ce que, trois siècles plus tard , Nicolas Joseph Foucault (1643-1721), intendant de la généralité de Caen de 1689 à 1706, la redécouvre roulée dans une des chapelles latérale de la cathédrale. Il en fait réaliser un croquis dépourvu d'indications, lequel, après sa mort, attise toutefois la curiosité d'Antoine Lancelot (1675-1740), Inspecteur au Collège royal et Commissaire au Trésor des chartes, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce dernier, convaincu que le dessin n'est qu'une partie d'une œuvre de grande taille, fait appel à Bernard de Montfaucon (1655–1741), historien et bénédictin, qui, en octobre 1728, retrouve sa trace. L'année suivante, il publie le dessin de l'entièreté de la tapisserie qu'il attribue à la reine Mathilde dans son ouvrage « Les monumens de la monarchie françoise ».

Malgré tout, en 1752, quand le libraire-antiquaire anglais Andrew Coltee Ducarel (1713-1785) se présente un jour à Bayeux dans le but d'admirer l'ouvrage relatant la conquête de l'Angleterre, il constate avec stupéfaction que nul n'en connaît ni son contenu ni son sens : « Les prêtres de la cathédrale auxquels je me suis adressé pour voir cette broderie remarquable par son antiquité n'en avaient aucune connaissance : la circonstance seule de son exposition annuelle dans la cathédrale leur fit comprendre ce que je désirais ; mais personne ne se doutait que l'objet de mes recherches avait quelque rapport avec Guillaume le Conquérant. »

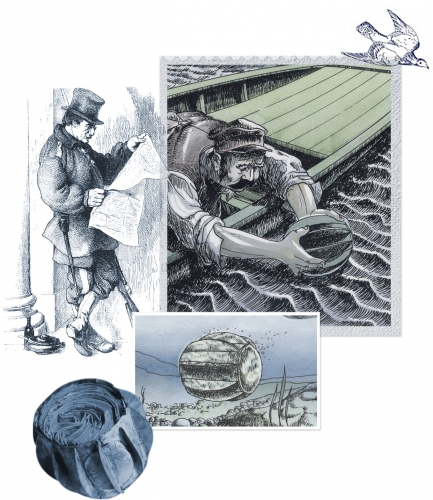

Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le trésor liturgique de la cathédrale, la tapisserie de Bayeux va échapper de peu à la destruction lors de la Révolution française soit découpée pour couvrir un chariot militaire ou transformée en bandes destinées pour décorer un char d'une fête civique.

Classée au titre des monuments historiques en 1840, ce n'est que deux ans plus tard que le public sera enfin autorisé à la découvrir. Elle est depuis 1983 hébergée au centre Guillaume-le-Conquérant de Bayeux qui lui est entièrement dédié. En 2007, elle a fait l'objet d'une inscription au registre international Mémoire du monde par l'Unesco.