Depuis la Révolution française, le choix des odonymes, terme pour désigner le nom des voies publiques, relève de la compétence du conseil municipal. Mais l'idée d'attribuer un nom propre aux lieux est bien plus ancienne ! A la fin du XIIIe siècle, avec l'extension et le peuplement des villes, la nécessité se fait sentir de distinguer les maisons les unes des autres. Les dénominations répondent à cette époque à une logique fonctionnelle. Le nom de la voie est celui du lieu qu'elle dessert, ce lieu étant religieux (« place de l'Église », « rue des Capucins ») ou civil (« place du marché », « rue des Bouchers », noms souvent en référence aux métiers qui sont regroupés dans une rue qui en prend le nom ou des « maisons où pend l'enseigne »).

Maximilien de Béthune, Duc de Sully (1559-1641)

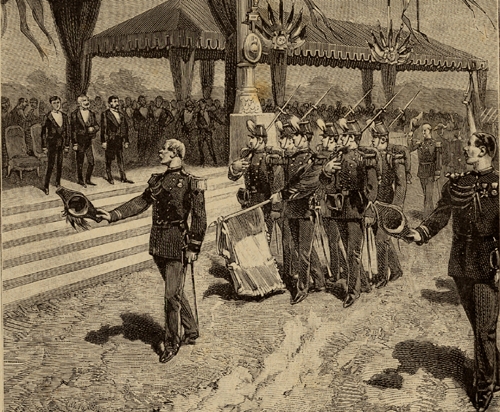

A l'aube du XVIIe siècle, en 1599, Maximilien de Béthune, Duc de Sully (1559-1641) est nommé par le roi Henri IV (1553-1610) Grand Voyer de France, c'est-à-dire responsable des routes royales. Dès lors, il s'emploie à faire retracer, remblayer, paver pour rendre carrossables les routes principales du royaume. En prévision des besoins en constructions et de la marine, il fait aussi planter des milliers d'ormes au bord des voies. Et c'est lui qui va avoir l'idée de glorifier les grands du royaume et donc, indirectement, l'institution monarchique, mais aussi les notables régionaux, en attribuant leur nom aux voies des villes et des villages.

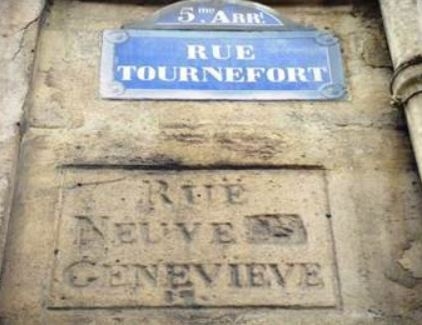

Des noms qui, accompagnés de directions, seront, grâce à quelques tentatives ponctuelles, inscrits sur des panonceaux ou directement gravés sur les murs des angles des rues. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du XVIIIe siècle que la fixation d'une plaque de fer sur les maisons placées au coin des rues va se développer. A partir de 1844, un arrêté du préfet de la Seine Rambuteau prescrit à Paris l'emploi de plaques en lave de Volvic émaillée où les lettres blanches se détachent sur fond bleu.

Parmi les personnalités les plus honorées, le général de Gaulle figure de loin en tête du palmarès avec plus de 3900 lieux publics à son nom dont 1056 places et la plus célèbre d'entre-elles, la place de l’Étoile rebaptisée en 1970. Il est suivi de Louis Pasteur, Victor Hugo, Jean Jaurès et Jean Moulin qui comptent tout de même chacun plus de 2000 citations.

En 2020, à destination des élus locaux, en vue d’aider les maires à diversifier le nom de leurs rues ou de leurs bâtiments publics, un conseil scientifique a établi à la demande du Président Macron un recueil de « 318 Portraits de France ». Des portraits de personnalités issues des Outre-Mer, des anciennes colonies ou de l’immigration, nées en France ou venues des quatre coins du monde, des femmes et des hommes qui, de la Révolution française à nos jours, ont contribué à notre Histoire sans avoir pour autant trouvé leur place dans notre mémoire collective, comme l'ancien président de l'Olympique de Marseille Pape Diouf, la poétesse Andrée Chedid ou le couturier Azzedine Alaïa.