Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Tu vois je n'ai pas oublié.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi...

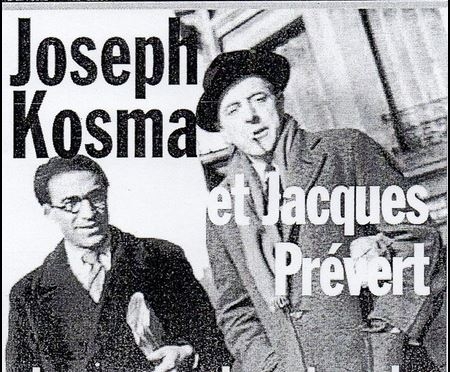

Curieusement, malgré une paternité des plus prestigieuses, Joseph Kosma (1905-1969) pour la musique et Jacques Prévert (1900-1977) pour les paroles, ça n'a pas marché tout de suite pour ce titre pourtant aujourd'hui un très grand classique de la chanson française !

Chanson de film et non musique de film, « Les feuilles mortes » a été écrite pour « Les Portes de la Nuit » un long-métrage sorti le 3 décembre 1946. Ce film, c'est l'adaptation du ballet « Le Rendez-vous » écrit par Jacques Prévert et mis en scène par Roland Petit (1924-2011) en 1945. Un an plus tard, le réalisateur Marcel Carné (1906-1996) décide de le transposer au cinéma et prévoit d'en confier les rôles principaux à deux stars du moment : Marlène Dietrich (1901-1992) et Jean Gabin (1904-1976), lesquels, venant de se séparer, les refuseront. En remplacement, il choisit deux acteurs qui sont loin d'avoir la notoriété de leurs aînés : Nathalie Nattier (1924-2010) et Yves Montand (1921-1991) dont c'est le second film et le premier dans un rôle principal.

Cette dernière réalisation du tandem Prévert-carné à qui l'on doit notamment « Drôle de drame » et « Les enfants du Paradis », est un échec commercial. Il faut dire qu'en ces lendemains de guerre, le sujet traité, l'amour entre un jeune résistant et la femme d'un collaborateur, est particulièrement délicat. Toutefois, comme toute les chansons de film, « Les feuilles mortes » va avoir une magnifique carrière indépendante de son support cinématographique.

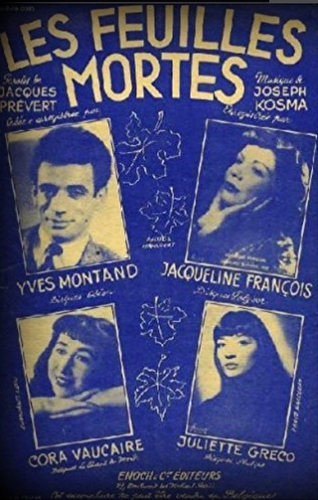

Si Cora Vaucaire (1918-2011), Juliette Gréco (1927-2020) ou bien encore Jacqueline François (1922-2009) interprètent "Les feuilles mortes" dans les cabarets parisiens de la rive Gauche, c'est à Yves Montand que la chanson doit un succès qui ne viendra pourtant que quatre ans plus tard. Le chanteur qui, dans le film, se contente de la fredonner sur un air joué à l’Harmonica, va l'inscrire à son tour de chants, persuadé que ça ne peut que marcher ! Hélas, malgré ses efforts, « ça n'accroche pas vraiment ». En 1949, il réussit malgré tout à convaincre sa maison de disques de le laisser l'enregistrer. Sa persévérance finira par payer à partir de 1953 ! La chanson est traduite en anglais sous le titre « Autumn leaves » et devient très vite un standard du jazz appelé à faire le tour du monde et une chanson qui sera reprises par la suite par les plus grands artistes de variétés, mais aussi par de célèbres interprètes classiques et lyriques. On compte aujourd'hui plus de 600 interprétations différentes mais curieusement pas une seule de Marlène Dietrich ! Il se dit que, Prévert, rancunier, s'y serait opposé...

La veuve du compositeur, Lily Kosma, a fait don à la ville de Nice des droits de la chanson, sous réserve qu'une rue de la ville porte le nom de son époux. Cette rue se trouve dans quartier des musiciens de la ville.

Biblio. : « Florilège de la chanson française » de J.-Cl. Klein, Ed. France-Loisir,s, 1990 ; « Y'a d'la Frane en chansons » de P. Saka, J.-P. Germonville et F. Perrault – Ed. France-Loisirs,2001.