Dès que le soleil montre le bout de son nez, les voilà qui fleurissent dans toutes les vitrines des boutiques de mode, de lingerie et de prêt-à-porter et qui s'affichent à la une des magazines féminins. Au fil des années, ils se sont faits plus petits, beaucoup plus petits, plus seyants, beaucoup plus seyants et surtout beaucoup beaucoup plus sexy. Pour en arriver à ce que quelques centimètres carrés de tissu seulement suffisent à "montrer tout ce qu'on veux cacher"...

Le maillot de bain est né du costume de bain. Dans le royaume de France, du Moyen-âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la mer fait peur. La croyant vecteur de maladies, on ne s'en approche surtout pas. Ce sont les médecins anglais, à titre thérapeutique, qui seront les premiers à prescrire à leurs patients de brèves immersions en eau de mer. L'ordonnance va traverser la Manche. Dieppe s'inscrira alors comme la première station balnéaire française. Une étiquette qu'elle doit à Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870), duchesse de Berry. La belle fille du roi Charles X (1757-1836) va prendre goût aux bains de mer et véritablement "lancer" la plage de Dieppe. Elle entraîne à sa suite nombre d'aristocrates très argentés. A l'époque, on se baigne entièrement vêtu. On ne laisse rien voir de son corps. Le "costume de bain" se compose d'un pantalon bouffant jusqu’aux genoux, d'une chemise large en jersey de laine ou de coton, d'une ceinture, d'un bonnet et parfois même de bas et de chaussures.

Annette Kellerman (1886-1975)

Cependant, petit à petit, pour libérer les mouvements de celles qui le portent, le costume de bain va s'alléger. Alors que les femmes se baignent toujours en robe et pantalon avec chapeau de rigueur, au début du XXe siècle, Annette Kellerman (1886-1975) fait scandale. Championne de natation, elle ose s'afficher bras nus dans un maillot de bain moulant qu'elle porte cependant avec des bas épais qui cachent ses jambes.

Après la Première-Guerre mondiale, le maillot de bain s'émancipe : les épaules comme les jambes se dévoilent et le décolleté se creuse. En 1932, le couturier Jacques Heim (1899-1967) lance le premier maillot de bain deux pièces. Composé d’un soutien-gorge drapé ou noué sur la poitrine et d’une culotte short souvent faite de volants, il est cependant encore un peu trop osé pour l'époque. L'arrivée des congés payés en 1936 va changer les choses. Désormais, nombre de français partent en vacances à la plage avec dans leur valise, un maillot de bain en 3"L" (Lycra, Lurex et Latex) qui les moule à la façon d'une seconde peau.

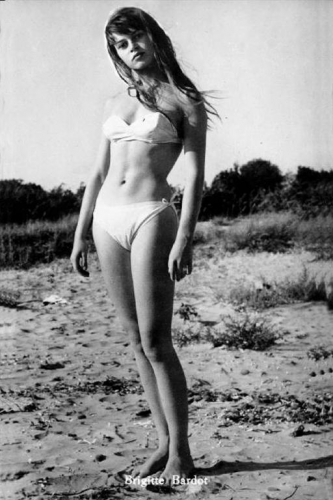

En 1946, le fabriquant français de costumes de bains Louis Réard (1897-1984) lance sa "bombe anatomique". Un maillot de bain deux pièces si petit (deux triangles et une mini culotte qui laisse les fesses et les hanches nues) qu'il peut tenir dans une simple boîte d'allumettes ! Il le baptise "Bikini", du nom de l'atoll américain où vient de se dérouler un essai nucléaire. Aussitôt, certains pays, comme l'Espagne ou l'Italie, l'interdisent sur leurs plages. Mais le temps passant, au début des années 60, des stars de cinéma comme Brigitte Bardot ou Ursula Andress vont le rendre populaire. Symbole de la femme libérée, adopté par la majorité d'entre-elles, synonyme de séduction voire de sex-appeal, le bikini est aujourd'hui le maillot de bain le plus vendu au monde. Et ce malgré la mise sur le marché du monokini laissant les seins nus et du microkini fait d'un simple string.