Si son authenticité ne peut être scientifiquement attestée, une chose est certaine : la Sainte-Couronne est porteuse de plus de seize siècles de prière fervente de la chrétienté.

Louis IX (1214-1270), dit « le Prudhomme » plus communément appelé Saint-Louis l'aurait achetée à des marchands vénitiens pour la somme de 135 000 livres soit environ la moitié du revenu annuel du domaine royal et l'équivalent de plusieurs millions de nos euros d'aujourd'hui ! Un si précieux trésor que, le 10 août 1239, suivi d’un imposant cortège, il va l' accueillir en personne à Villeneuve l’Archevêque (Yonne). 9 jours plus tard, à Paris cette fois, c'est pieds nus, sans aucun de ses atours royaux mais vêtu d'une simple tunique, qu'il la présente à la cathédrale Notre-Dame avant de la déposer dans la chapelle de son palais.

Considéré comme un saint de son vivant, le souverain a l'objectif de Paris une ville qui, en prestige et en sainteté, égalera Jérusalem ou Rome et de sa personne le chef de la chrétienté occidentale. En 1246, il décide de faire édifier au cœur du Palais de la Cité, son principal lieu de résidence, un imposant reliquaire, la Sainte-Chapelle, où seront déposées les nombreuses reliques de la Passion du Christ acquises à grands frais lors de ses croisades et bien entendu la principale d'entre-elles, la couronne d'épines supposée avoir été portée par le Christ lors de son calvaire.

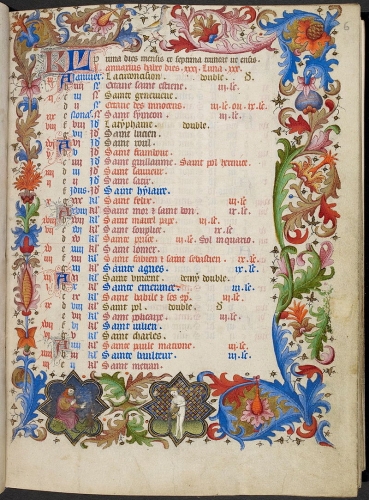

L'édifice achevé après seulement 7 années de travaux est un joyau du gothique rayonnant. Véritable “cathédrale de verre”, admirable de légèreté et d’équilibre, elle se compose de deux chapelles : la chapelle basse, dédiée à l’origine aux domestiques du palais et aux officiers, et la chapelle haute, au roi et à sa famille. A l'intérieur, illuminée jour et nuit, une châsse de plus de trois mètres de hauteur, en or et en argent incrustée de pierres précieuses, abrite selon un inventaire datant de 1740, outre quelques reliques de la Vierge Marie, un clou et un morceau de la vraie croix offerts par le Pape Léon III à Charlemagne lors de son couronnement à Rome en l'an 800, le fer de lance qui transperça le flanc du Christ, un fragment du Saint Suaire, un peu du Saint Sang, le manteau pourpre, l’Éponge, la Chaîne ou lin de fer, la pierre du Sépulcre et enfin la Sainte-Couronne, un cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d’or.

De toutes ces reliques, il n’en reste aujourd’hui plus que 3 : un fragment de la croix, un clou et la Sainte-Couronne ! Déposées à l’abbaye de Saint-Denis pendant la Révolution Française, elles furent rendues en 1804 à l’archevêque de Paris. Faisant partie du trésor de la Cathédrale Notre-Dame, elles ont été miraculeusement épargnées lors du terrible incendie du 15 avril 2019.