Au lendemain du sacre du roi Charles III à l'Abbaye londonienne de Westminster, revenons sur celui de nos rois de France. La plupart d'entre-eux furent sacrés à Reims (Marne), cette « cité des sacres » ou « cité des rois », mais pas tous ! Onze autres villes françaises que la capitale champenoise ont accueilli des sacres royaux. Il faut dire que ce n'est seulement qu'aux XIIe et XIIIe siècles que le partage des rôles va être définitif entre Reims, la ville du sacre, Paris, la ville du trône, et Saint-Denis, la ville de la dernière demeure.

Pour les rois de France, le sacre est la partie la plus importante du couronnement dont il est distinct. Il s'agit d'une cérémonie religieuse conférant à un souverain, par l'onction d'une huile sainte sur son corps, un caractère sacré, voire divin, qui le distingue dès lors des autres laïcs. La célébration du sacre rappelle le baptême de Clovis Ier (466-511), à la fois baptême et sacre, que célébra l'évêque de Reims, Remi (437-533), le 25 décembre d'une année comprise entre 498 et 508. En l'an 869, dans sa tombe, on redécouvre la Sainte Ampoule, l'huile miraculeuse avec laquelle le saint homme aurait oint le premier roi des Francs. A partir de 1027, elle va servir à oindre lors de leur sacre, selon un rituel immuable de cinq heures, nombre de rois francs et de France, soit au total trente-trois souverains en un peu plus de 1 000 ans !

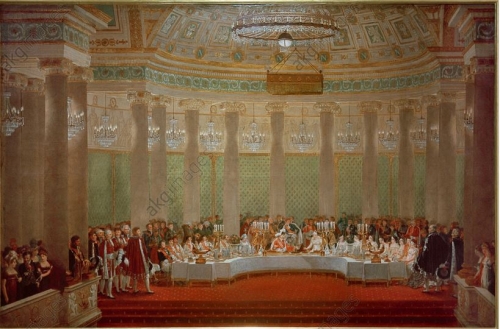

Sacre du roi Pépin le Bref (714-768) le 28 juillet 754 à l'Abbaye royale de Saint-Denis

Le premier sacre est celui de Pépin le Bref (714-768), fils de Charles Martel (688-741) et père de Charlemagne 742-814). Au nom de l'Église catholique, une assemblée d'évêques du royaume des Francs le sacre en 751 à Soissons (Aisne) avant que, le e 28 juillet 754, il le soit une seconde fois à Saint-Denis (Seine-St-Denis) par le pape Étienne II. Et ce sera son petit-fils, Louis le Pieux (778-840) qui, le 5 octobre 816, inaugurera la tradition des sacres en la Cathédrale de Reims et Charles X (1757-1836) va la clore le 29 mai 1825.

Sacre du roi Louis le Pieux (778-840) le 5 octobre 816 à Reims

Parmi ces souverains sacrés hors de Reims, on trouve Louis II le Bègue (846-879) qui, après l'avoir été une première fois à Compiègne (Oise) le 8 décembre 877, le sera une seconde fois à Troyes (Aube) le 7 septembre 878. Louis III (864-882) et son frère Carloman II (867-884) seront sacrés en septembre 879 à Ferrières en Gatinais (Loiret).

Eudes (852-898), premier roi de la dynastie des robertiens, est sacré roi des Francs en l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne (Oise) le 29 février 888. L'unique roi de France prénommé Raoul (890-936) le sera à son tour le 13 juillet 923 en l'abbaye Saint-Médard de Soissons (Aisne). Louis IV d'Outremer (920-954) fut sacré le 19 juin 936 à Laon (Aisne). Hugues Capet (939-996) est sacré à Noyon (Oise) le 3 juillet 987. C'est à sa suite que les Capétiens adopteront l'usage de faire sacrer leur fils aîné durant leur règne, s'assurant ainsi de leur transmettre la couronne. A partir de Louis VI (1081-1137), la dynastie étant solidement établie, cet usage se perd et les rois seront tous désormais sacrés après la mort de leur prédécesseur.

Charles le Chauve (823-877) le 6 juin 1848, Robert II le Pieux (972-1031) le 25 décembre 987 et Louis VI (1081-1137), le 3 août 1108 sont pour leur part sacrés à Orléans (Loiret). Louis VII (1120-1180), après avoir été sacré une première fois le 25 octobre 1131 du vivant de son père à Reims, le sera de nouveau après la mort de celui-ci, le 25 décembre 1137 à Bourges (Cher).

Sacre du roi Henri IV (1553-1610) le 27 février 1594 à Chartres

Enfin, un seul roi de France sera sacré à Chartres (Eure-et-Loir), Henri IV (1553-1610) le 27 février 1594. Avec l'Empereur Napoléon Ier, (1769-1821), seul Henri VI d'Angleterre (1421-1471) sera sacré roi de France à Notre-Dame de Paris le 16 décembre 1431.