Regardez bien ce cahier ! Avec un corsage en taffetas de soie bleu pâle et une robe de satin blanc brodé de perles et draperies, il est tout ce qui reste de l'immense garde-robe de l'infortunée Marie-Antoinette (1755-1793).

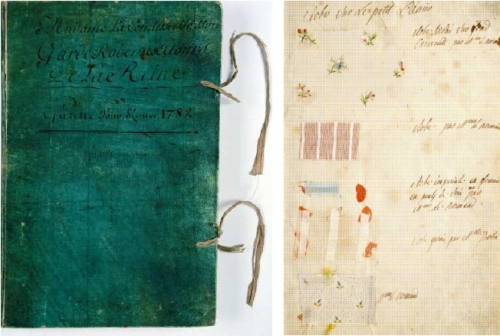

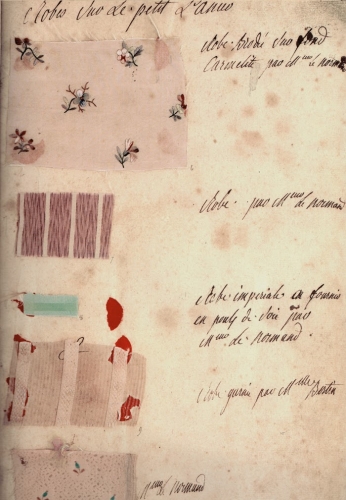

272 pages de format in-quarto recouvertes d'un parchemin vert sur lequel est écrit "Madame la Comtesse d'Ossun, Garde-Robe des Atours de la reine, Gazette pour l'année 1782."Dans les pages de ce cahier, conservé aux Archives nationales, de petits bouts de tissus aux couleurs variées, en majorité unis ou rayés, de simples échantillons des pièces de soie et de toile avec lesquelles étaient confectionnées les très jolies robes choisies par la reine pour la seule année 1782. Car cette "Gazette des atours" n'est en fait qu'un document comptable. Il est tenu par Geneviève de Gramont, Comtesse d'Ossun (1751-1794), nommée en 1781 dame d'atours de la Reine avec pour mission "impossible" de freiner les dépenses de garde-robe de celle-ci. À l'aide de ce cahier, la comtesse surveillait étroitement non seulement la livraison des robes mais le montant de chaque facture, notamment celles de la modiste, Rose Bertin (1747-1813), couturière préférée de Marie-Antoinette, qui en profitait largement pour pratiquer les prix les plus chers du marché.

Trois fois par an, la Reine lui commandait pas moins de "douze grands habits de cour", "douze petites robes dites de fantaisie", " douze robes riches sur panier pour le jeu ou le souper des petits appartements". A cela s'ajoutaient toutes sortes de jupons, collerettes, manchettes, coques, chemises, bas de soie, fourrures, souliers, chapeaux et accessoires en tout genre qui explosaient le budget alloué aux dépenses de représentation de sa majesté. Mais ce que Reine veut, le roi le veut ! Louis XVI (1754-1793) cédait toujours aux caprices de son épouse. Et peu importe le trou abyssal creusé par ces dépenses dans le budget du royaume et l'exaspération montante du peuple qu'on refuse d'entendre !

Le 16 octobre 1793, la reine est guillotinée. Malgré ses efforts pour réduire les dépenses de la garde-robe de sa majesté, la Comtesse d'Ossun sera conduite elle aussi à l'échafaud le 26 juillet 1794. Seule "la ministre de la Mode", Mademoiselle Bertin aura la vie sauve : elle émigre en Angleterre après avoir brûlé tous ses livres de caisses et ses factures et revient ensuite finir ses jours en France où elle s'éteint le 21 septembre 1813.