Paris. 4 mai 1897. En cet après-midi de Printemps, le « tout-Paris » se presse au cœur du 8ème arrondissement, au niveau des numéros 15 et 17 de la rue Jean Goujon, pour assister à la treizième édition du « Bazar de la Charité », un événement caritatif et mondain, la vente d'objets d’arts, de bibelots, tableaux, bijoux, livres,... au bénéfice aux plus déshérités.

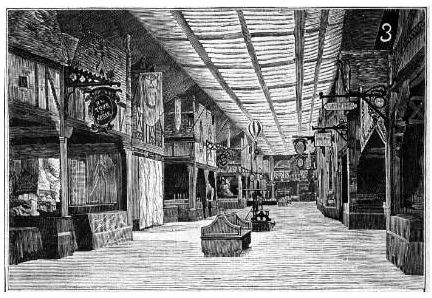

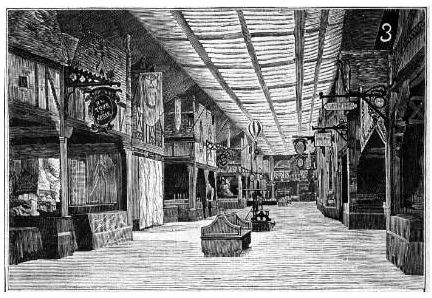

Le Bazar de la Charité avant l'incendie. Illustration tirée du Supplément illustré du Petit Journal du 16 mai 1897

Pour l'abriter, on a construit un immense hangar en pitchpin, couvert d'un velum goudronné. A l'intérieur, une longue galerie en bois à laquelle on a donné les apparences d'une rue du Moyen-âge. A chaque extrémité, une porte à double-battant ouvre sur une vaste allée centrale bordée le long des murs de comptoirs en bois portant des noms évocateurs comme « À la tour de Nesle », « Au lion d’or » ou « Au chat botté ». Chacun d'eux sont tenus par une dizaine de dames de la plus haute aristocratie ou de la très grande bourgeoisie. A l'arrière du hangar, dans une petite cour intérieure cernée de hauts murs, un petit appentis abrite l'attraction principale de l’événement, le cinématographe. Pour quelques centimes, les visiteurs pourront y admirer les premières images animées des frères Lumière comme « La Sortie de l'usine Lumière à Lyon », « L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat » et « L'Arroseur arrosé ».

Il est 16 heures 15 ce jour-là, lorsque le projectionniste, dans la presque obscurité de son local, débouche une bonbonne d'éther afin de remplir le réservoir de sa lampe à projection. Pour lui venir en aide, son assistant craque une allumette. Aussitôt les vapeurs d'éther s'enflamment, le velum prend feu et les flammes se propagent dans tout le bâtiment à la vitesse de l'éclair ! C'est très vite la panique générale. Environ un millier de personnes, principalement des femmes, se bousculent pour échapper à la fournaise. En un quart d'heure à peine, tout est consumé : le hangar n’offre plus l’aspect que d’un amoncellement de poutres de bois calcinées. Au sol, git plus d'une centaine de cadavres atrocement mutilés et carbonisés.

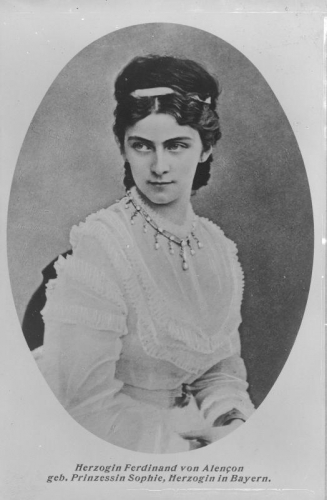

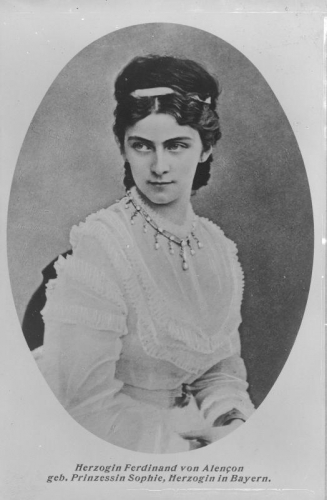

Sophie-Charlotte en Bavière, duchesse d'Alençon (1847-1897)

Le lendemain, une trentaine d'entre-eux restent encore à identifier. Parmi eux, celui de Sophie Charlotte de Bavière, Altesse Royale, duchesse d'Alençon. Membre de la Maison royale de Bavière, sœur de Sissi, l'impératrice d'Autriche et de l'ex-reine des Deux-Siciles, petite-fille par alliance du roi des Français, Louis-Philippe Ier , qui était l'invitée d'honneur du Bazar. Sollicité, le Dr Isaac Davenport, son dentiste, arrive avec sa fiche dentaire où sont notées ses 17 consultations échelonnées sur deux années, la dernière ayant eu lieu le 15 décembre 1897. Il identifie son corps et son procès-verbal est avalisé par la justice. C’est une première en France qui signe la naissance de l'odontologie judiciaire.

A noter que la Duchesse d'Alençon a fait preuve d'une maîtrise de soi et d'une dignité sans égale. Sur place, elle a organisé la sortie des plus plus jeunes, des clientes et de ses vendeuse. Quand enfin elle se dirige vers la sortie principale où son mari l’aperçoit pour la dernière fois, le chemin est si encombré qu'il en est impraticable. A une religieuse venue s'effondrer à ses pieds en lui disant : “Ô Madame, quelle mort !”, elle lui répond : “Oui, mais dans quelques minutes, pensez que nous verrons Dieu !”

Biblio. « Petit étalage de morts stupides » de A. Novarino-Pothier -Ed. De Borée, 2020.

Merci au site www.histoire-medecine.fr/histoire-odontologie-medico-legale