On la retrouve sur les drapeaux des pays nordiques comme le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande ou la Finlande. Elle porte le nom de "croix scandinave" ou de "croix de Saint-Olaf", du nom de ce roi norvégien de 1015 à 1028 qui s'était mis en tête d'extirper le paganisme de son royaume.

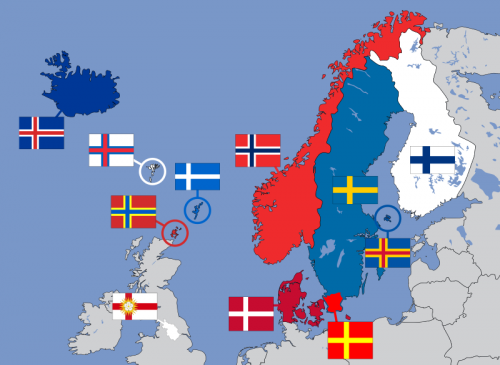

Carte de pays et régions en Europe du Nord utilisant la croix scandinave dans leur drapeau

La croix scandinave, c'est une croix grecque, aux quatre branches égales ou à peu près égales, dont la branche située dans la partie flottante a été prolongée exagérément pour créer un effet décoratif et corriger l'effet d'optique qui la ferait apparaître plus courte parce qu'elle est celle qui bouge le plus au vent.

Statue de Saint Olaf - Ytterselö churc

Saint Olaf ou Olaf II de Norvège naquit en Norvège vers 995 mais c'est à Rouen, en 1014 que ce viking fut baptisé par l'archevêque Robert le Danois (+ v.1037), frère du duc Richard II Duc de Normandie (v. 930-996). De retour dans son pays en 1016, il se met en tête d'en extirper le paganisme, pour faire du christianisme la religion de son pays.

Une église de la ville de Rouen lui a été dédiée. Construite en 1926 rue Duguay-Trouin, à l'initiative d'une mission norvégienne, afin de permettre la pratique du culte luthérien aux marins en escale dans le port tout proche, elle reçut officiellement en 1937 la dédicace à saint Olaf, saint patron de la Norvège.

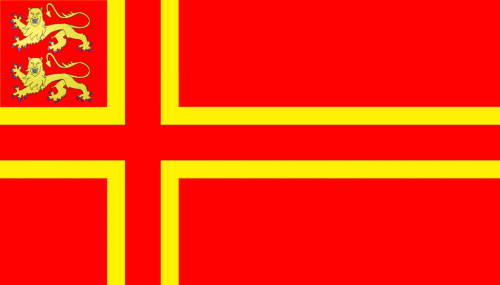

Le drapeau à croix de Saint-Olaf créé par Jean Adigard des Gautries en 1937

Comme la Normandie, si elle a un blason n'a pas vraiment de drapeau, en 1937, le normand Jean Adigard des Gautries (1889-1974) en dessine un fait, d'une croix de saint Olaf jaune sur fond rouge. Cet érudit, spécialiste des Vikings, ardent défenseur de l’unité de la Normandie, qui a vécu en Norvège et au Danemark, tentera en vain de hisser son drapeau au-devant de son combat. Mais la gloire ne se décrète pas. Les Léopards du blason normand vont garder leur part de lion !

"La Normandie pour les nuls" de Ph. Simon - First-Ed., 2017