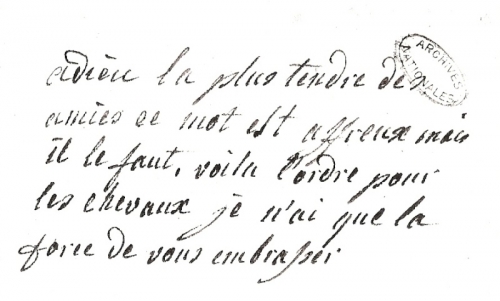

« Avec ces yeux-là, vous devez voyager beaucoup

et en embarquer pas mal ! »

Jean Gabin

C'est chez nous, en Normandie, que sa vocation est née. Sa beauté, son talent et sa bonne étoile vont faire d'elle une immense actrice admirée dans le monde entier. Le « T'as d'beaux yeux, tu sais» de Jean Gabin (1904-1976) lui restera attaché à jamais.

Michèle Morgan (1920-2016)

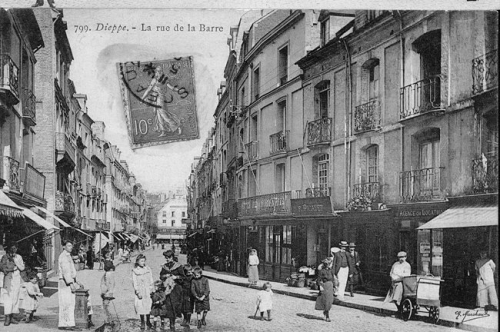

Michèle Morgan ou plutôt Simone Roussel naît à Neuilly-sur-Seine, le 29 février 1920. Elle est l'aînée d'une fratrie qui comptera quatre enfants. Son père, chef de service dans une maison d'exportation de parfum, a subi de plein fouet la crise de 1929. Au chômage, il décide en 1933 d'installer sa famille chez nous, à Dieppe où il va tenir une épicerie tout en haut de la rue de la Barre.

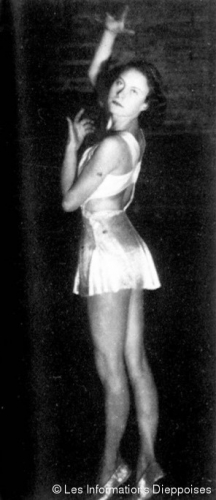

Gala de Danse du Casino

Les voici donc arrivés sur la côte normande. L'adolescente a 13 ans. Elle se passionne pour la gymnastique et la rythmique. C'est lors d'un gala de son école de danse qu'elle découvre pour la toute première fois la scène. Cela se déroule dans la salle du Casino de Dieppe. Avec ses amies, la voilà qui voltige tout en lançant des ballons multicolores. Le spectacle est un succès que la presse locale relate dès le lendemain.

C'est l'époque où, avec sa jeune tante, sœur cadette de sa mère, Michèle fréquente assidûment les deux cinémas de la ville. Elle rêve devant les affiches des actrices françaises auxquelles elle voudrait tant ressembler. Danielle Darrieux (1917-2017) ou Gaby Morlay (1893-1964) sont ses idoles. Cependant, à ses yeux, aucune n'égale le pouvoir de séduction de Greta Garbo (1905-1990) : « Garbo était mon idéal. Je voulais être comme elle. »

L'été 1935, sur la plage de Dieppe, elle est enrôlée dans un concours de photogénie et gagne le second prix. C'est le déclic : elle fera du cinéma. Elle décide alors de « monter à Paris ». Son frère cadet Paul l'accompagne et tous deux s'installent chez leurs grands-parents à Neuilly.

Elle fréquente si assidûment les agences de casting qu'elle finit par obtenir un rôle de figurante dans « La Vie Parisienne » de Robert Siodmak (1900-1973) puis un petit rôle, celui d'une entraîneuse, dans « Mademoiselle Mozart » d'Yvan Noé (1895-1963). Suivant les conseils de ce dernier, elle s'inscrit aux Cours Simon. Nous sommes en 1937. Une année cruciale pour elle. Elle décide d'adopter un pseudonyme. Elle choisit « Michèle » parce que le garçon dont elle est amoureuse « rêve d'avoir une Michèle dans sa vie » et « Morgan » du nom de l'agence de la banque américaine d'investissement devant laquelle elle passe quotidiennement et qui lui fait imaginer une carrière outre-Atlantique.

Puis elle obtient un rôle dans « Gribouille », le film de Marc Allégret (1900-1973). Le succès est immédiat. Un an plus tard, en 1938, elle donne la réplique à Jean Gabin (1904-1976) dans le fameux « Quai des brumes » de Marcel Carné (1906-1996). Avec ce film, elle se hisse au rang de star du cinéma, en France comme à l’étranger. Sa carrière est lancée !

Sa filmographie est riche de plus de 70 films. Elle a été élue a dix reprises « actrice française la plus populaire ». Elle est aussi la première à recevoir le prix d'interprétation féminine au premier Festival de Cannes en 1946. En 1992, elle reçoit un César d'honneur et quatre ans plus tard, en 1996, un Lion d'or, les deux en hommage à sa contribution au septième art.

Elle s'est éteinte le 20 décembre 2016 et a été inhumée au cimetière de Montparnasse.