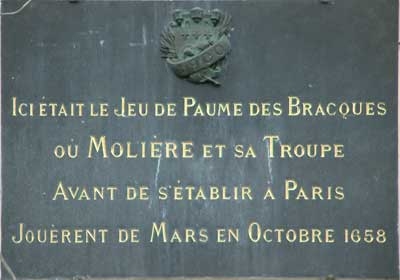

Comme l'espagnol est celle de Cervantès, l'allemand celle de Goethe, l'anglais celle de Shakespeare et l'italien celle de Dante, le français est dite « langue de Molière ». Ce dramaturge et acteur de théâtre qui a peint les vices de ses contemporains et les plaies de la société de son temps, le créateur d'Harpagon, de Tartuffe, ou de Don Juan, qui a séjourné à Rouen en 1643 puis, avec sa troupe de comédiens, en 1658*, ce contemporain et rival de notre grand Corneille (1606-1684), comment Molière (1622-1673) est-il devenu l'ambassadeur de notre langue ? Voilà l'histoire...

Molière (1622-1673)

En fait, tout s'est décidé au XIXe siècle, époque où, en France, Molière devient l'écrivain national « parce que son théâtre est la synthèse réussie de tous les registres, des parlers les plus populaires, paysans, patois régionaux aux discours rhétoriques en vers et à la langue de la Cour. Son œuvre est le conservatoire de toutes les langues des Français » explique Martial Poirson, professeur des université et spécialiste d'histoire, de littérature, d'études théâtrales et d'économie de la culture, auteur de « Molière, la fabrique d'une gloire nationale »** La construction du mythe avait cependant commencé dès le siècle précédent avec le Molière « réinventé » par les penseurs des Lumières : archétype du classicisme, porteur d'un certain usage de la langue sur tout le territoire national et au-delà des frontières, ambassadeur de la politique de rayonnement culturel du roi Louis XIV (1638-1715).

Mais c'est vraiment à la fin du XIXe siècle avec l'instauration de l'école publique, gratuite et obligatoire que Molière prend la dimension d'auteur phare des programmes scolaires qu'on lui connaît aujourd'hui. « A l'époque, l'un des exercices types est le pastiche écrit à la façon de Molière. Cela s'inscrit dans un projet de promotion du français académique dans les régions où les patois sont encore très parlés et dans les colonies, où se prolonge le projet d’inculcation de langue française » poursuit Martial Poirson. Lire Molière, c’est acquérir un lexique et une syntaxe d’une richesse propre au XVIIe siècle !

Il est aujourd'hui l'auteur francophone le plus lu, le plus joué et le plus traduit dans le monde ! Il est aux yeux de nombre d'étrangers la culture française personnifiée. Un comble pour celui qui, parce qu'il était comédien, n'a jamais pu avoir les honneurs de l'Académie française !...

* Une plaque commémorative à l’emplacement de l’ancien jeu de paume des Bracques, rue St. Eloi, où Molière et sa troupe jouèrent de mars à octobre 1658, rappelle son passage.

**Ed. du Seuil, 2022.

Biblio. « Ça m'intéresse » n°38 – Avril-Juin 2022