La deux fois reine de France Anne de Bretagne (1477-1514) raffolait des bijoux et des pierres précieuses. Et si au quotidien, ses tenues vestimentaires étaient relativement sobres, elle n'aimait rien de mieux lors des cérémonies officielles que de se couvrir de fourrures, principalement d'hermine, de porter de luxueuses robes de velours aux couleurs vives, brodées d'or et de les rehausser d'une de ses parures en diamant.

Anne de Bretagne (1477-1514)

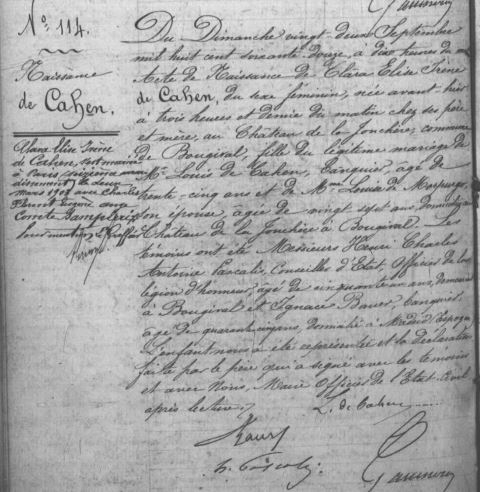

Au château de Blois, elle s'était fait aménager un cabinet pour y entreposer ses bijoux. Des bijoux qu'elle va léguer à ses enfants, et notamment à sa fille Claude de France (1499-1524), première épouse du roi François Ier (1494-1547). C'est ce dernier qui, en 1530, va constituer le fameux trésor des diamants de la Couronne de France, un fonds composé de huit prestigieux bijoux, en majeur partie hérités d'Anne de Bretagne, qu'il va déclarer inaliénables. Et parmi eux, une pierre fine couleur de la passion, un spinelle rouge exceptionnel baptisé « Côte de Bretagne », un "rubis balais" de 212 carats porté en bague à pendre ou en "cottoire", qui a appartenu à Marguerite de Foix (1458-1486), la mère d'Anne de Bretagne.

Le spinelle rouge « Côte de Bretagne » retaillé en dragon

Et cette pierre va incarner à elle seul l’incroyable épopée des bijoux de la monarchie française ! Qu'elle soit de nos jours exposée au Louvre, dans l’ancien palais des rois de France, relève tout bonnement d’une forme de miracle !

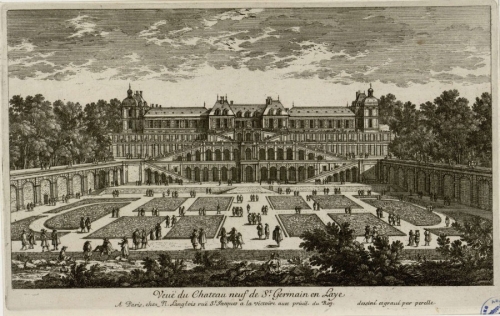

Joyaux exposés au Louvre

Venue du lointain XVe siècle, elle va traverser les grands épisodes de l’histoire de France, mariages, successions, guerres de religion, confiscations sous la Révolution, changements de dynastie et de régime. Elle va faire l'objet de trahisons, de vengeances et de coups bas. Elle va croiser sur son chemin des souverains sans scrupules, des cambrioleurs audacieux et des collectionneurs prêts à tout. Elle va tout connaître, de la mise en gage au rachat en passant par la disparition et même une transformation en 1749 à la demande du roi Louis XV (1710-1774) qui la fit retailler en forme de dragon afin d'orner son grand insigne de la Toison d’or, lui faisant perdre au passage une bonne centaine de carats. Volé avec les autres joyaux de la couronne en septembre 1792, le dragon fut néanmoins récupéré en 1796 par Louis XVIII (1755-1824). Il rejoignit les collections nationales en 1886 et échappera par miracle au pire : la grande vente organisée après la promulgation de la loi d'aliénation des Diamants de la couronne le 11 janvier 1887 !

Le « Côte de Bretagne » est aujourd'hui la seule pierre restante de la collection initiale du roi François Ier. C'est aussi la plus fameuse pierre subsistante du trésor des ducs de Bretagne.