Les vrais comiques sont rares et les plus grands n'ont ils pas disparus ? Le normand Bourvil, né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicquemare en Seine-Maritime et décédé le 23 septembre 1970 à Paris 16ème, était de ceux-là ! Artiste complet, comédien-acteur, mais aussi chanteur avec notamment « Les crayons » ou « Salade de fruits »..., il pratiquait ce qu’on appellerait aujourd’hui le « one-man show » via des sketchs mémorables comme « L'Eau ferrugineuse ou La Causerie du délégué de la ligue anti-alcoolique» qui n'a pris aucune ride et dont on se souvient tous !

En effet, comment oublier cet ivrogne vantant les vertus de l'eau ! « L'alcool non, mais l'eau ferru, l'eau ferrugineuse oui ! » Comment ne pas se rappeler la démarche titubante du comédien l'interprétant, comment ne pas se souvenir de ses jeux de mots et de ses bégaiements de poivrot ?

Eh bien, ce sketch qui tourne en dérision les militants des ligues apparues à la fin du 19e siècle pour lutter contre les méfaits de l’alcool, a été co-écrit avec l'acteur et humoriste Roger Pierre (1923-2010) sur une idée de deux autres normands, André Berthomieu (1903-1960) et Paul Vandenberghe (1916-1921). Bourvil l’interprétera en salle et à la radio, puis à la télévision avant de l'enregistrer sur disque Pathé Marconi le 29 juin 1950.

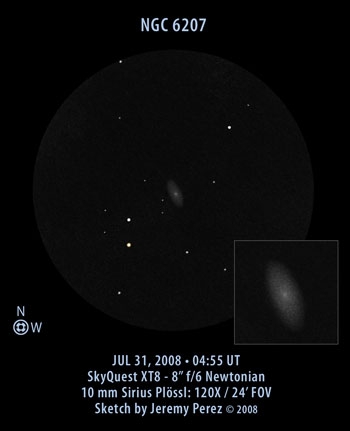

Et pour conclure mon propos, saviez-vous que l’astéroïde n°6207, une petite planète composée de roches, de métaux et de glaces découverte le 24 janvier 1988 par des astronomes japonais porte le nom de Bourvil ? Un nom qui lui a été affecté sur proposition de l'astronome belge spécialisé en mécanique céleste, en astronomie mathématique et sphérique Jean Meeus.