C'est l'une des pièces phare du Louvre : « Le Radeau de la Méduse », l’œuvre la plus célèbre du peintre rouennais Théodore Géricault (1791-1824) fut présentée au Salon le 25 août 1819 sous le titre générique « Scène de naufrage ». Pour ce tableau de très grande dimension (491 cm de hauteur et 716 cm de largeur), l'artiste s'est inspiré d'un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française.

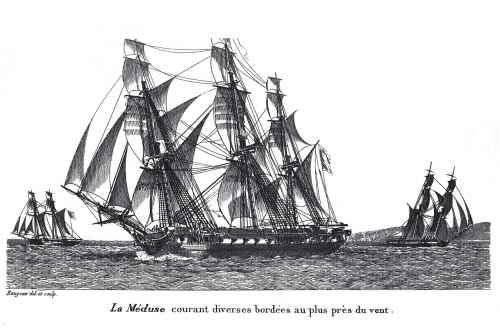

L'histoire débute à la fin du printemps 1816, le 17 juin. Ce jour-là, à la demande du roi Louis XVIII (1755-1824), quatre navires de la marine marchande appareillent avec pour mission reprendre possession des comptoirs de la France ravis par les Anglais quelques années plus tôt. L'un de ces bâtiments, « La Méduse » est une frégate de 47 mètres de long. A son bord, quelque 400 passagers, fonctionnaires, militaires, scientifiques et colons ainsi qu'une cargaison de matériel à déposer à Saint-Louis (Sénégal). A son commandement, un capitaine royaliste quinquagénaire, Hugues Duroy de Chaumareys (1763-1841) qui n'a plus navigué depuis 25 ans. Son incompétence et son obstination seront à l'origine du naufrage de « La Méduse » et de son équipage.

Jugez plutôt. Dès le départ de France, il prend la malheureuse initiative de distancer les trois autres bâtiments, se retrouvant ainsi seul à voguer vers les côtes africaines. Arrivé à une cinquantaine de kilomètres des côtes de la Mauritanie, se passant de la lecture des cartes et de l'avis de ses officiers, il se trompe dans la position de son navire par rapport au banc d'Arguin, un vaste ensemble de bancs de sable, réserve naturelle mauritanienne et obstacle bien connu de tous les marins. Négligeant les manœuvres à accomplir pour contourner l'obstacle, « La Méduse » s'y échoue brutalement l'après-midi du 2 juillet 1816.

Des tentatives sont menées pour remettre la frégate à flot. En vain. Hélas, après quelques jours d'immobilisation, une tempête se lève et secoue le voilier jusqu'à y ouvrir des voies d'eau et briser sa quille. L'abandon est décidé alors que le désordre a déjà commencé à s'emparer des passagers et de l'équipage. C'est l'heure du sauve-qui-peut. Les six canots et chaloupes du navire étant insuffisants pour transporter la totalité des personnes à bord , un radeau de fortune en bois de vingt mètres sur six est fabriqué à la hâte à partir de quelques planches récupérées. 152 personnes, les moins chanceuses, s'y s'entassent. Le radeau était sensé être remorqué jusqu'au littoral mais très vite les amarres qui le relient aux canots se rompent et il part à la dérive. Ont-elles cédé sous le poids de l'embarcation ? La violence des vagues ? Ou furent-elles rompues volontairement ?

Quoi qu'il en soit, alors que le convoi où se trouvait Chaumareys finit par rejoindre Saint-Louis, sur le radeau de La Méduse, c'est le début du cauchemar. Sans voiles, ni rames, ni vivres, ni eau, la tension monte rapidement et les conflits éclatent. Certains se jettent volontairement dans les eaux infestées de requins, d'autres sont balancés par-dessus bord, d'autres encore ont les jambes broyées par des rondins de bois mal fixés... Brûlés par le soleil, affamés et assoiffés, les naufragés vont jusqu'à ronger les cordages du radeau, leurs chapeaux ou leurs ceintures et certains vont même se livrer au cannibalisme.

Portrait de Théodore Géricault (vers 1822-1823) par Horace Vernet (1789-1863)

Si bien que le 17 juillet, lorsque le brick « L'Argus » apparaît à l'horizon, ils ne sont plus qu'une quinzaine de survivants. Et cinq d'entre eux vont mourir avant l'arrivée à Saint-Louis.

L'affaire va faire grand bruit. En début d'année 1817, le conseil de guerre maritime condamnera Chaumareys, reconnu coupable du naufrage de son bateau, à trois années d'emprisonnement et à être « rayé de la liste des officiers de la marine, et à ne plus servir ».

A suivre....