« Vive le vent, Vive le vent,

Vive le vent d’hiver,

Qui s’en va sifflant soufflant,

Dans les grands sapins verts, Oh ! »

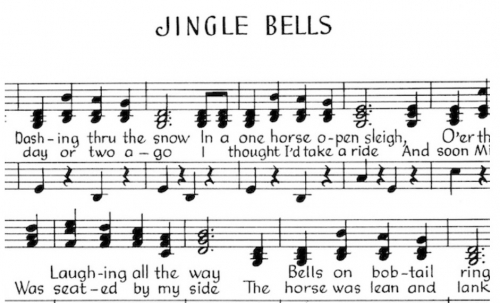

… Impossible de ne pas fredonner ce refrain incontournable de Noël et des fêtes de fin de l’année ! « Vive le vent », c'est la version française de la chanson « Jingle Bells » qu’on peut traduire littéralement par « Tintez clochettes ».

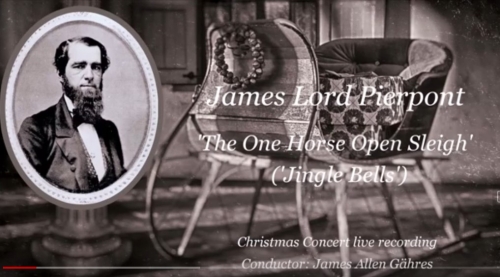

On la doit au pasteur, compositeur et organiste américain James Lord Pierpoint (1822-1893) qui l'a écrite à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving pour l'église de Savannah en Géorgie dirigée par son frère, le révérend John Pierpont Jr.

A sa publication le 16 septembre 1857, il l'a baptisée « One Horse Open Sleigh » c'est-à-dire « un traîneau ouvert à cheval ». Un titre si peu accrocheur que, deux ans plus tard , il la rebaptise « Jingle Bells ». Et cette fois, ça marche !

Elle devient très vite l’un des « standards » des fêtes de fin d'année mais aussi un air chanté lors de soirées festives entre adultes, lesquels font tinter (« jingle ») les glaçons dans leurs verres d’alcool. Les paroles anglophones font également de subtiles références aux promenades en traîneau en compagnie de jolies filles : « Now the ground is white, Go it while you’re young, Take the girls tonight, and sing this sleighing song. » (« Maintenant, le sol est blanc, Allez-y pendant que vous êtes jeune, Emmenez les filles ce soir, et chantez cette chanson de traîneau »). Un sens qui n'a pas été repris en 1948 pour la traduction française de la chanson que l'on doit à l'auteur, acteur, chanteur et humoriste Francis Blanche (1921-1974). Aux collisions de traîneau et aventures dans la neige avec de jolies jeunes filles, il va préférer l'esprit joyeux et innocent de Noël !

Francis Blanche (1921-1974)

Si la chanson de James Lord Pierpont a été enregistrée pour la première fois en 1889, elle a été par la suite reprise par de nombreuses stars comme Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Louis Armstrong, Les Beatles, Nat King Cole, mais Tino Rossi, Dalida et Mireille Mathieu...