Déjà les chinois, au VIIe siècle, les utilisaient pour tromper leur ennui ! En Europe, elles seraient apparues dans le dernier quart du XIVe siècle. Et depuis, "on tape le carton", on joue à la belote, au rami, au tarot, à la coinche ou tout simplement à la bataille !

Mais les cartes à jouer cachent bien des secrets ? Car, comme la religion ou le calendrier, elles sont basées sur la numérologie, le symbolisme et l'astrologie.

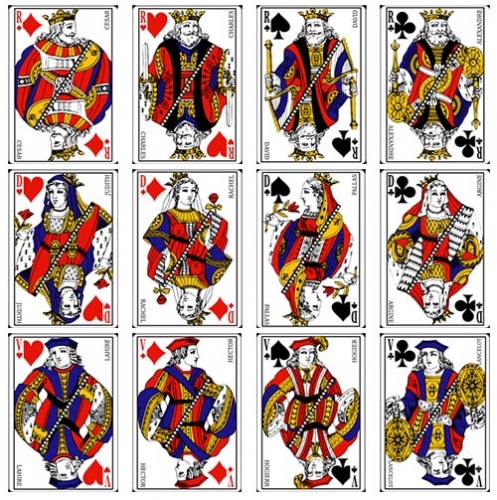

Ainsi, à l'instar de l'année qui se divise en solstice d'été et équinoxe, le jeu de cartes se divise en deux couleurs, le rouge et le noir. Il comprend 52 cartes pour les 52 semaines de l'année et douze figures (quatre rois, quatre dames, quatre valets) pour les douze cycles lunaires ou les douze mois de l'année ou encore les douze signes du zodiaque.

En se basant sur une valeur allant de 1 pour l'as à 13 pour le roi, le total des cartes de chaque couleur s'élève à 91, qui, multiplié par quatre, fait 364, soit autant que le nombre de jours de l'année si l'on ajoute un ou deux jokers pour les années bissextiles.

En additionnant 3 + 6 + 4, on obtient 13, soit le nombre de cartes de chaque couleur. En ajoutant la valeur numérique de chaque carte dans chaque couleur, on obtient 91, le nombre de jours de chaque saison.

Quant aux enseignes ou couleurs introduites par les cartiers français à la fin du XVe siècle, cœur, pique, trèfle et carreau, certains y voient les quatre états de la société : la noblesse par le pique, le clergé par le cœur, la bourgeoisie par les carreau (par une allusion au “carreau” de l’arbalète, arme bourgeoise), et les paysans par le trèfle.