Le français est une langue pleine de subtilités mais à la grammaire quelquefois surprenante ! Tenez, prenez le nom commun « Aïeul » qu'on emploie fréquemment en généalogie. Étymologiquement, il est issu du latin « avus » signifiant « grand-père », à rapprocher au gothique « avô » pour « grand-mère » et à l'ancien nordique « afi » pour « grand-père ». Il donne en latin populaire le diminutif « aviolus » dont l'accusatif « aviolum » donne « aiol » (XIIIe siècle) qui aboutit à « aïeul » (XVIe siècle).

Ce qui est singulier, c'est que ce nom a deux pluriels : « aïeuls » avec un « s » quand il s'agit de désigner nos grands-parents, mais « aieux » avec un « x » quand il s'agit de désigner des ancêtres plus éloignés voire l'ensemble de personnes qui sont à l'origine d'une lignée continue ou appartiennent aux générations anciennes d'une lignée continue.

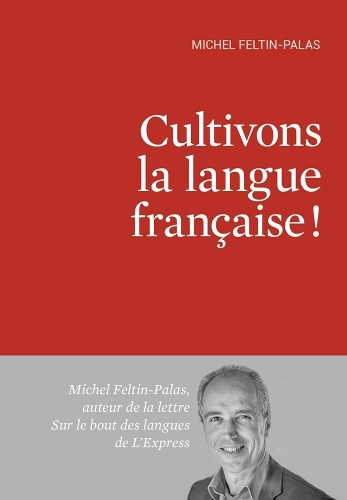

Autre exemple : pourquoi dit-on « grand-mère » et pas « grande-mère » ? Michel Feltin-Palas dans son excellent livre « Cultivons la langue française !* » explique que «du temps de l'ancien français, du IXe siècle au XIIe siècle environ, certains adjectifs ne prenaient pas de « e » au féminin. Comme cependant ils n'étaient pas nombreux, ils ont fini par s'aligner sur la règle majoritaire. L'adjectif « grant », qui s'écrivait alors avec un « t » en faisait partie. La « grant route » est devenue « la grande route » avec un « d ». Ce changement de dernière lettre est conforme à l’étymologie puisque le latin « grandis » prenait un « d » et que ce passage du « t » au « d » a permis d'établir un lien avec les autres mots de la même famille comme le verbe « grandir ».

Le « grand » de « grand-mère » a donc fait de la résistance puisque, au féminin, il a conservé sa forme ancienne. De même que de nombreuses villes ont conservé leur « grand-rue » ou leur « grand-place » et qu'on célèbre la « grand-messe » !

A noter que tous les mots composés avec « grand » prennent désormais un trait d'union et non plus une apostrophe comme jadis mais l'Académie française accepte toutefois « grand'mère », conformément à l'usage ancien.

Et pour finir, selon les Immortels, il convient d'écrire « des grand-mères » (sans « s » à « grand ») alors que Le Robert préconise « des grands-mères » (avec deux « s) et que le Larousse accepte les deux formes.

* « Cultivons la langue française » de Michel Feltin-Palas, Héliopoles, novembre 2023