En ce jour dimanche 18 mai 1924, le stade de Colombes est rempli de 50 000 spectateurs pour la finale de « rugby », encore appelé « football-rugby » qui oppose la France aux États-Unis.

Stade de Colombes en 1924

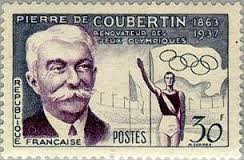

Les tricolores ont décroché le premier titre olympique de l'histoire de l'ovalie à domicile aux jeux de Paris de 1900 où Pierre de Coubertin, passionné par ce sport, l'avait inscrit. A l'époque, seulement trois équipes participaient à la compétition : la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et déjà, ce premier match opposant les Français aux Allemands, s'était déroulé dans une extrême tension, obligeant les organisateurs à faire appel à la police pour protéger les joueurs teutons. Mais on est loin de ce qui allait arriver 20 ans plus tard...

Trois équipes, la France, les États-Unis et la Roumanie se disputent le titre olympique. Celles des nations britanniques (Irlande, Angleterre, Pays de Galles et Écosse), ont choisi de ne pas participer à la compétition considérant que le rugby était un sport d'hiver et non d'été.

La Roumanie a été éliminée tour à tour par les deux équipes. Si l'équipe de France part favorite, l'équipe des États-Unis, tenante du titre, affiche une excellente préparation.

Dès le début du match, les États-Unis dominent le jeu. L'équipe de France est en échec d'autant qu'elle est rapidement réduite à 13 : deux de ses membres ayant été évacués sur une civière et à l'époque il n'y a pas de remplaçant.

Rapidement, les joueurs en viennent aux mains et dans les tribunes le mécontentement est général. Les supporters américains trop enthousiastes sont pris à partie. Injures, gifles, coups pleuvent. Les services de secours évacuent 8 blessés.

En quelques minutes, le terrain est envahi. La bagarre se généralise. Des supporters français s'emparent de cailloux et les lancent sur les caméras de télévision. C'est un tel carnage que les organisateurs sont contraints de mettre fin à cette rencontre qui restera dans les mémoires comme "la corrida de Colombes".

Le score final est sans appel : la France s'incline lourdement 17 à 3. Les supporters français enragent. Après la remise des médailles, au moment où retentit les premières notes de l'hymne national américain, ils sifflent l'équipe des Eagles qui doit retourner aux vestiaires précipitamment sous protection policière.

Accusé d'avoir entaché l'image des Jeux olympiques, notamment l'idéal de fair-play si cher à Pierre de Coubertin, le rugby est éliminé du programme des éditions suivantes par le Comité International Olympique. Ils n'y reviendra qu'en 2016 à Rio et uniquement dans sa version du jeu à VII et non à XV.

Biblio : « Les Jeux Olympiques – Histoires insolites et secrètes » de S. Letouzé, City Éditions, 2024.