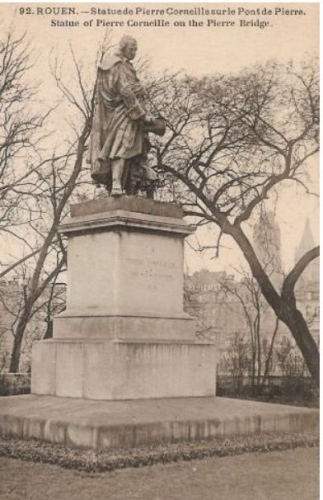

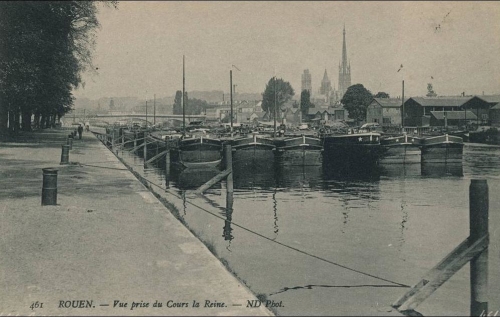

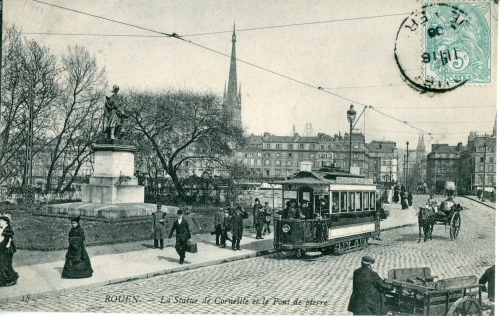

19 octobre 1834. A Rouen, à l'extrémité de l'Ile Lacroix, au milieu du Pont de Pierre. En présence du Roi des français Louis-Philippe (1773-1850), des princes de la maison d'Orléans et d'une pléiade de personnalités dont le maire de la ville Henry Barbet (1789-1875), on procède à l'inauguration de la statue de Pierre Corneille (1606-1684). Une œuvre financée par souscription publique et réalisée par le grand sculpteur David d'Angers (1788-1756). Dans le piédestal du monument sont scellés une boite en cuivre contenant des pièces de monnaie ainsi que la liste des souscripteurs et les œuvres complètes du grand dramaturge et poète.

Alors qu'elle fait la fierté des rouennais, un grand danger va la menacer. Nous sommes en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes sont entrées dans la ville. Pour empêcher leur progression d'une rive à l'autre, l'armée française a fait sauter le pont sans que la statue n'ait a en pâtir. Mais l'ennemi, qui a grand besoin de métaux non ferreux pour alimenter son industrie de guerre, demande qu'elle leur soit livrée au plus vite. Dans un premier temps, les autorités locales vont jouer la montre mais, très vite, les pressions se font plus menaçantes.

L'architecte de la ville, M. Vial et l'entrepreneur Rettagliati, tous deux chargés de son enlèvement vont alors trouver le moyen de la sauver de la fonte qui l'attend. Curieusement, l'ennemi a estimé le poids de l'ouvrage à 1,5 tonne alors qu'en réalité elle en fait presque 5 ! Ils décident donc de mettre en place le dispositif adéquat qu'ils savent cependant bien insuffisant pour la soulever. Comme prévu, le palan qui se peut soulever au maximum que 2 tonnes cède sous le poids de la charge jetant Corneille à l'eau !

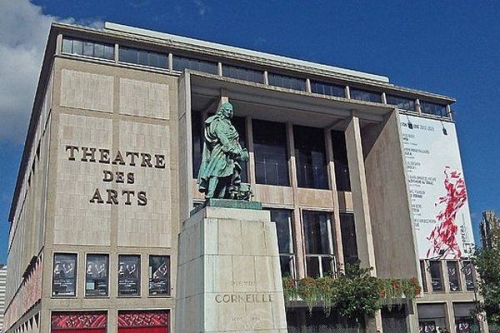

A la libération, pour la remonter, il faudra la couper en trois morceaux. Comme le nouveau pont Corneille n'a plus rien à voir avec l'ancien, il est décidé de la placer face au Théâtre des Arts. Son inauguration eut lieu le 29 octobre 1957.