Morcelée sur 13 communes* des hauteurs de Rouen, la forêt de la Muette abrite aujourd'hui sur ses 900 hectares des chênes, des châtaigniers, des hêtres, des érables, des merisiers et des épicéas.

Son histoire débute en l'an 535. A l'époque mérovingienne, d'une façon générale, la forêt appartient à tout le monde et les riverains exploitent à leur guise les ressources qu'elle leur offre.

Vers 1030, le duc Robert le Magnifique (1010-1035), le père de Guillaume le Conquérant (1027/1028-1087) lègue la forêt Silveison ou Forêt Verte aux moines de l'abbaye de St-Ouen de Rouen. La propriété des moines sur la forêt n'est toutefois pas totale. Elle est limitée par l'autorité du duc de Normandie et celle du Roi de France. Et aussi par les droits d'usage des populations riveraines lesquels seront à l'origine des biens communaux : l'affouage (prélever du bois pour se chauffer ou bâtir sa maison), le pâturage et le panage (y mettre à paître son bétail et ses porcs ).

Et tout va bien se passer tant que le peuplement va demeurer clairsemé. Ce sont les grands défrichements qui vont bouleverser cet équilibre comme celui du XIVe siècle où 200 ha sont mis à nu sur le territoire de la paroisse de Quincampoix pour y installer une muette, c’est à dire une résidence de chasse où est entretenue une meute.

Aspect général de l'abbatiale Saint-Ouen -Gravure du XIXe siècle.

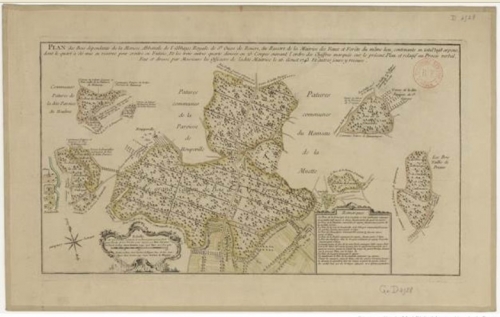

Les conflits entre population et religieux se multipliant, le 2 septembre 1551, à la demande du Roi, il est procédé à une « réformation », c'est-à-dire à un inventaire des peuplements afin de préciser les droits d’usage des paroisses dites « usufruitières ». S'ensuit une sentence judiciaire qui sépare en deux parts égales la Forêt Verte. La première est réservée aux religieux sans droit d’usage et sans droit d’accès. L’autre (889ha), à l'origine de la forêt de la Muette, est attribuée « en toute propriété » aux riverains.

Durant la Révolution, les biens de la Muette, considérés comme appartenant à l’Église vont être confisqués. Ils ne seront restitués qu'un demi-siècle plus tard, après une multitude de procès.

En 1829, les communes reprennent possession des biens de la Muette. La gestion est alors confiée à un syndicat, le Syndicat des Biens Communaux de la Muette, plus ancien syndicat de France reconnu par le Roi Louis Philippe (1773-1850) le 22 mars 1838. La répartition des revenus de l'exploitation de la forêt est effectuée au prorata du nombre d'indigents de chaque commune.

Aujourd'hui, toujours gérés par le syndicat des biens communaux de la Muette avec l'aide de l'Office National des Forêts (ONF), les revenus proviennent de la vente des bois et des droits de chasse attribués par adjudication. Le syndicat répartit les revenus d'exploitation aux communes concernées. Cette organisation originale, qui apportait une aide aux plus démunis, a traversé les siècle et a permis de conserver un magnifique patrimoine forestier.

* Communes de Bosc-Guérard, Déville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Le Houlme, Houppeville, Isneauville, Malaunay, Maromme, Notre-Dame de Bondeville, Quincampoix, Saint-André-sur-Cailly, Saint-Georges-sur-Fontaine et La Vieux-Rue.