Partir jouer la star à Paris n'est pas pour lui déplaire ! Ni parader seule sur l'affiche de l’événement ! La foule, plus de 600 000 visiteurs attendus, les podiums et les photographes ne l'impressionnent guère, elle a l'habitude ! Déjà l'an dernier, elle a remporté la 73e compétition départementale et décroché la première place de sa catégorie au concours national normand, c'est vous dire !

« Oreillette », c'est le nom de cette belle bovine de race normande âgée de 5 ans et mère de 3 veaux dont le lait est transformé en Camembert de Normandie et en Pont-l'Évêque AOP. Elle vient de Briouze, une commune du beau département normand de l'Orne et a été choisie parmi 25 races de vaches françaises pour être l'égérie de ce 60ème salon de l'agriculture 2024 qui se tiendra comme chaque année au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 24 février au 3 mars prochains.

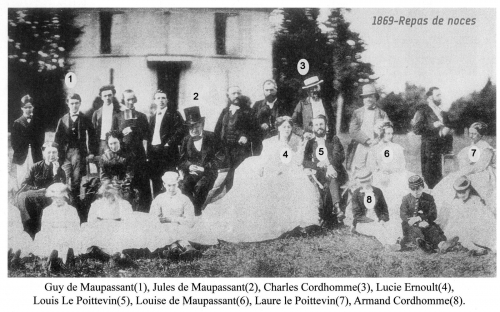

Oreillette chez elle en Normandie

Faut dire que la belle est conforme aux standards de sa race, la troisième race bovine de France avec près de 6 000 troupeaux et 190 000 têtes et aussi la plus connue du grand public. Ses atouts ? Une bonne longueur de dos, de bons aplombs, de solides mamelles, une robe tricolore (caille, brun et blond) et des lunettes autour des yeux.

En attendant de prendre la route pour rejoindre la capitale, « Oreillette » se laisse chouchouter à la ferme. Rien n'est trop beau pour elle : soins esthétiques, shampooings, brossages,... Et un régime alimentaire de choix avec farine et tourteaux de soja sans OMG.

Oreillette au milieu de ses éleveurs François et Lucie Foucault

Son nécessaire de beauté va la suivre dans son voyage : brosses, licol, collier, compléments alimentaires... Et pour qu'elle reste au mieux de sa forme, chaque jour, elle va avoir droit à deux traites et quelques promenades pour dégourdir ses pattes.

Car sur place, il lui reste à gagner le prestigieux Concours général agricole qui récompense les meilleurs animaux du terroir français !