La flamme olympique des jeux de Paris 2024 sera à Rouen le 5 juillet prochain. Elle passera notamment devant les deux monuments incontournables de la ville, la cathédrale Notre-Dame et le Gros-Horloge, avant de continuer sa route en Seine-Maritime pour rejoindre la ville du Havre en fin de journée.

Symbole de paix, de l'unité et de la sportivité, elle est censée, selon la volonté du baron Pierre de Coubertin (1863-1937), rénovateur des Jeux olympiques de l'ère moderne, faire le lien avec les Jeux de la Grèce antique.

En effet, selon la mythologie, puisant sa source auprès des dieux, le feu né des rayons du soleil était attiré dans une skaphia, miroir parabolique de l'Antiquité tenu par des jeunes filles vierges. Signe de pureté, il brûlait devant les temples comme devant celui d'Olympie où se tenaient les Jeux.

Bien que la célébration des premiers jeux de l'ère moderne eut lieu à Athènes en 1896, la flamme olympique n'est apparue pour la première fois qu'en 1928 lors des Jeux olympiques d'été d'Amsterdam (Pays-Bas).

Ce n'est que 8 ans plus tard que le cérémonial de son allumage et des relais de sa torche aurait été proposé par Carl Diem (1882-1962), théoricien du sport et secrétaire général du Comité d'Organisation des JO d'été de Berlin de 1936. C'est lui qui aurait eu l'idée d'adapter l'ancien rituel des messagers olympiques qui annonçaient aux provinces de la Grèce antique le début de la trêve sacrée pendant les jeux. Sa proposition d'une flamme allumée à Olympie devant les ruines du temple d'Héra puis transportée à l'aide d'une torche à travers les continents jusqu'à la ville hôte des Jeux ne pouvait que séduire l'Allemagne nazie d'Hitler.

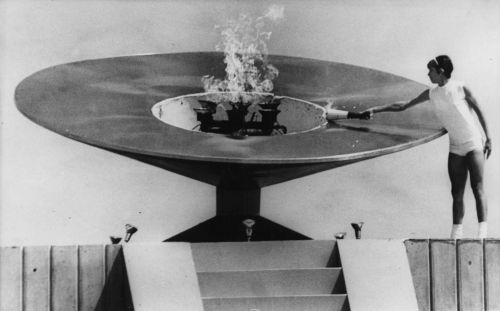

Enriqueta Basilio, première femme à allumer le chaudron avec la flamme olympique lors des JO de Mexico en 1968

En 2009, sur décision du CIO, le chemin de la torche va se réduire à un circuit à l'intérieur du pays hôte.

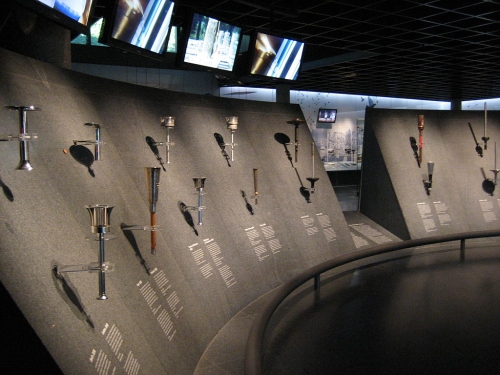

Torches olympiques exposées au Musée olympique à Lausanne en Suisse.

Pour la petite histoire, alimentée par des cartouches de propane, la flamme olympique millésime 2024 brûle au "gaz biosourcé". À la disposition des 10 000 porteurs-relais, pas moins de deux milles torches en acier recyclé (1.500 pour les JO et 500 pour les Jeux paralympiques), dessinées par le designer français Mathieu Lehanneur et conçues pour résister au vent et à la pluie. A chaque ville-étape, le dernier porteur du jour embrase un "chaudron" composé d'un anneau comme suspendu au-dessus d'un socle métallique avec un effet rappelant des ondes et des vagues.

Ce n'est qu'au dernier jour du relais, le 26 juillet, que la flamme embrasera la vasque qui se substituera au "chaudron" lors de la cérémonie d'ouverture.