En 1911, l'auteur prolifique Sacha Guitry (1885-1957) choisit la Normandie pour sa résidence d’été. A Yainville (Seine-Maritime), non loin de Jumièges, dans les boucles de la Seine, entre Rouen et Honfleur, il est séduit par le charme d'un magnifique manoir anglo-normand du XIXe siècle d'une superficie de 800m2 habitable, au cœur d'un parc de 20 hectares planté de chênes, de hêtres et d’érables. Le peintre Maurice Ray (1863-1938) a vécu sur ces terres qui ont appartenu un temps au père du romancier Maurice Leblanc (1864-1941) et l'écrivain Roger Martin du Gard (1881-1958) y a écrit ses premières œuvres.

La bâtisse est située aux abords du village, au bout d’une longue allée bordée de grands cèdres. A colombages, doté d'un belvédère qui surplombe la Seine, elle est couverte de tuiles vernissées avec des épis de faîtage en céramique colorée.

Après deux ans de travaux destinés à en faire un lieu de réception particulièrement agréable voire luxueux, Sacha Guitry prend possession des lieux en 1913. Il choisit de baptiser sa propriété "le manoir des Zoaques", un nom tiré de l'anglais "The oaks", les chênes, présents dans le parc. « Chez les Zoaques » sera aussi le titre d'une comédie en trois actes qu'il crée au théâtre Antoine le 5 novembre 1906 et qui met en scène une peuplade primitive imaginaire...

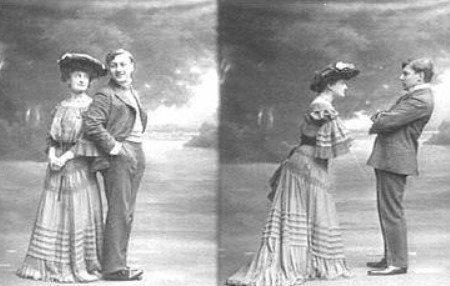

C'est ici que l’homme aux 36 films et 124 pièces de théâtre écrira ses premiers films « la Pèlerine Ecossaise » et « Deux couverts ». Avec son épouse Charlotte Lysès (1877-1956), il y reçoit aussi de nombreux amis comme Claude Monet (1840-1926) qui redessinera le jardin et l'agrémentera de rhododendrons et de roses, Marguerite Moreno (1871-1948), Jules Renard (864-1910) ou Octave Mirbeau (1848-1917). A leur intention, il crée un règlement intérieur dont le premier article donne le ton : « Vous êtes ici chez vous. Mais rendez-vous compte que c'est une façon de parler. » En 1916, avec l'arrivée de la guerre et surtout la mésentente conjugale, Sacha Guitry quitte les lieux pour s'installer à Guitry (Eure) avec Yvonne Printemps. Charlotte Lysés continuera à venir aux Zoaques jusqu'en 1921. Le couple divorcera le 17 juillet 1918.

Les liens de Sacha Guitry avec la Normandie ne se limitent pas à cette propriété de Yainville. Ses racines paternelles sont à Merlerault (Orne) et celles de sa mère à Cherbourg (Manche) et dans sa région. C'est en Normandie aussi qu'enfant il passait ses vacances : à Barneville-la-Bertran (Calvados), Villerville (Calvados) et Dieppe (Seine-Maritime). C'est au casino de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) qu'il à commencé en 1905 sa carrière de comédien. Et c'est à Honfleur (Calvados) qu'il a épousé le 14 août 1907 Charlotte Lysès, la première de ses cinq épouses.