... Celle engagée par Patrick Vignal, député de l'Hérault. Il est à l'origine de la loi du 2 mars dernier relative au choix du nom issu de la filiation. Avant lui, il y avait eu la réforme d'Yvette Roudy, introduisant par la loi 23 décembre 1985 le nom d'usage non transmissible et celle de Gérard Gouzes permettant aux parents de transmettre en vertu de la loi du du 4 mars 2002 l'un ou l'autre de leur nom ou les deux.

Yvette Roudy - Gérard Gouzes - Patrick Vignal

Ce qui fait en réalité peu de réformes pour notre nom né d'un surnom au Moyen-âge et devenu héréditaire par la seule coutume, d'autant que les deux premières ont été fort peu utilisées ! Qu'en sera-t'il de la dernière en date ?

Car à compter du 1er juillet 2022, on pourra changer de nom via un simple formulaire et adopter, non pas n'importe quel nom au hasard, mais celui du parent qui ne vous a pas laissé le sien, voire être autorisé à porter accolés les noms de ses deux parents.

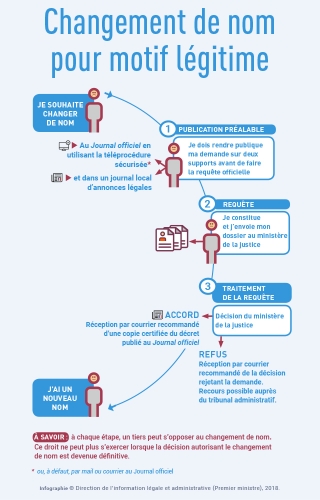

Changer de nom n'est pas vraiment une nouveauté ! La démarche existe en réalité depuis l'an XI (1803) ! Mais elle est à la fois longue, compliquée, coûteuse et surtout aléatoire puisque soumise à l'appréciation d'un juge.

Dorénavant, une unique démarche administrative devant l'officier de l'état civil est prévue, assortie seulement d'un délai de réflexion d'un mois. Une procédure qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois dans sa vie et de façon irréversible ou presque.

Bien entendu, cette nouvelle réforme ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. Certains n'hésitent pas à parler de « dynamitage de l'état civil » dénonçant le risque d'un « état civil à la carte » générant dérives et incohérences à l'image d'une fratrie portant des noms différents. Certains encore imaginent qu'elle va être au service de certaines vanités en facilitant la récupération de patronymes plus valorisants que d'autres, comme ceux à particules.

Pour d'autres, ce sont les preuves d'une réelle motivation qui font défaut, une absence de bonnes raisons qui aboutirait inexorablement à un acte insuffisamment réfléchi aussitôt regretté.

Pour y voir plus clair, il nous faut attendre aujourd'hui la publication des décrets d'application qui viendront fixer les modalités pratiques de ce texte. Conscient de l'enjeu et de la délicatesse du sujet, le Député Vignal a d'ores et déjà déclaré vouloir auditionner en amont la communauté des généalogistes, professionnels et amateurs. Une démarche rassurante qui s'ajoute à l'espoir que, à l'image des deux réformes qui l'ont précédée, cette dernière ne soit en réalité que marginalement utilisée et seulement pour d'excellents motifs...