En France, dans la société d'Ancien Régime, on épousait généralement son voisin, lequel se révélait souvent être aussi son cousin. En cause, l'exiguïté de l'ère matrimoniale et le poids des mentalités. D'une part, sans possibilité de voyager autrement qu'à pied, on se mariait donc « au plus près », en choisissant son conjoint dans la même paroisse que la sienne. Par ailleurs, faire entrer une étrangère dans sa famille exposait le fautif au traditionnel charivari, sorte de bizutage le mettant à l'amende pour avoir privé tous les gars à marier de ladite paroisse d'une possible épouse. D'autre part, pour veiller à l'équilibre patrimonial, on avait soin de choisir son conjoint dans son milieu professionnel et surtout dans sa sphère sociale. Riches ou moins riches fuyaient les partages successoraux et évitaient la dispersion des biens même les plus modestes.

Dans le but de réduire les mariages consanguins qui étaient légion, le concile de Rome en 1059 va qualifier d'incestueuse toute union en deçà du 7ème degré de parenté. Sauf dispense exceptionnelle, il est dès lors interdit à tout homme d'épouser aucune des descendantes de frères et sœurs d'un de ses 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ! Pour nos ancêtres, pétris de religion, ignorer ces règles et braver ces interdits mettaient en péril le salut de leur âme.

En 1215, le Concile du Latran va desserrer l'étau qui réduisait considérablement les choix matrimoniaux en revoyant à la baisse l'étendue de l'inceste. Pour ce faire, il ramène la prohibition au 4ème degré. L'union d'époux ayant leurs arrière-arrière-grands-parents en commun redevient possible. De plus, il maintient parallèlement les voies de recours pré-existantes tout en instaurant une distinction entre empêchements mineurs (3e et 4e degrés) et majeurs (1er et 2e degrés).

Avant de convoler en justes noces, les futurs époux devaient donc vérifier que leur union n'était pas interdite par l’Église. Dans l'affirmative, à eux de solliciter une dispense soit auprès du Pape pour les premier et second degré canonique ainsi que pour les familles royales, soit auprès de l’Évêché représenté par le curé de la paroisse pour les dispenses au troisième et quatrième degré. Bien sûr, celle-ci n'était pas gratuite mais conditionnée au versement d'une taxe dont le montant variait selon la condition des demandeurs, leur degré de parenté, la présence ou l'absence de cause. Si le prix à payer restait toutefois accessible aux plus modestes, cela constituait néanmoins une source de revenu très appréciable pour l’Église catholique.

Cette dispense était également nécessaire lorsque l'un des futurs époux était apparenté dans les mêmes limites avec le conjoint décédé de l'autre (dispense pour affinité ou parenté) ou s'il avait été le parrain ou la marraine des enfants issus du précédent mariage de l'autre (dispense pour affinité spirituelle).

Il faudra attendre la Révolution française pour que le mariage entre parents et alliés dès le degré de cousins germains soit autorisé. Selon le code civil, une dispense reste cependant toujours nécessaire aujourd'hui pour l'union d'un oncle et d'une nièce et celle d'une tante et d'un neveu. Le mariage entre alliés, comme celui d'un homme avec son ex-belle sœur, est autorisé uniquement en cas de décès du précédent conjoint. Une dispense est toutefois exigée si le mariage a été dissous par divorce.

)

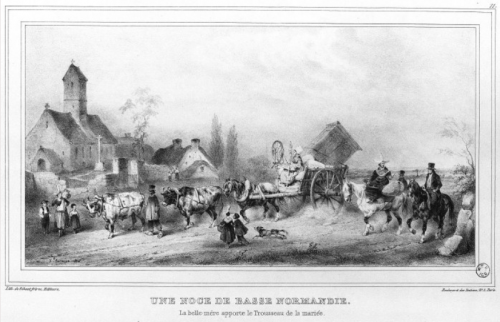

Repas de Noces à Yport - A.-A. Fourié - (1854-1937)

Enfin, il est à noter que depuis 1918, l’Église s'est rapprochée des lois laïques et à ramené l'interdit de parenté au troisième degré canonique (enfants de cousins germains).

Biblio. : « Les dispenses de parenté » de J.-L. Beaucarnot – RFG n°231 – Septembre 2017 et « Les dispenses de parenté » de D. Rosser – RFG n°128 – Juin/Juillet 2000.