« Buona pulcelle fut Eulalia - Bel avret corps, bellezour anima.

Voldrent la veintre li Deo inimi - Voldrent la faire diavle servir. »

« Eulalie était une bonne jeune filles – Son corps était beau, son âme plus belle encore.

Les ennemis de Dieu voulurent la vaincre – Et lui faire servir le Diable ».

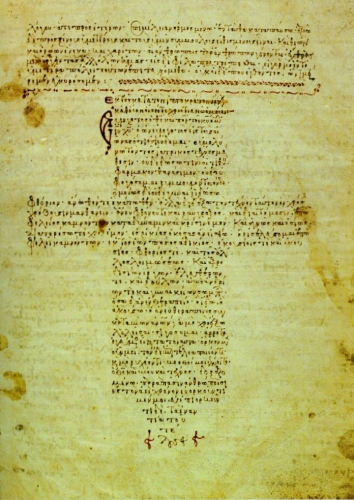

Admirez ce parchemin ! Rédigé à l'Abbaye de Saint-Amand près de Valenciennes, voilà un poème religieux de 29 vers composé aux environs de l'an 880 et attribué sans certitude à un scriptorium lotharingien. Découvert en 1837, la « Séquence ou Cantilène de Sainte Eulalie » raconte l'histoire d' Eulalie, cette jeune martyre espagnole du IIIe siècle qui, exhortée par l'empereur romain Maximien (ca 250-310) à « fuir le nom chrétien », préfère mourir plutôt que d'abjurer sa religion. Jetée au feu, sans péchés, elle ne brûle pas. Décapitée, au moment où elle expire, une colombe blanche s'échappe de sa bouche et s’élève vers le ciel...

La « Séquence ou Cantilène de Sainte Eulalie »

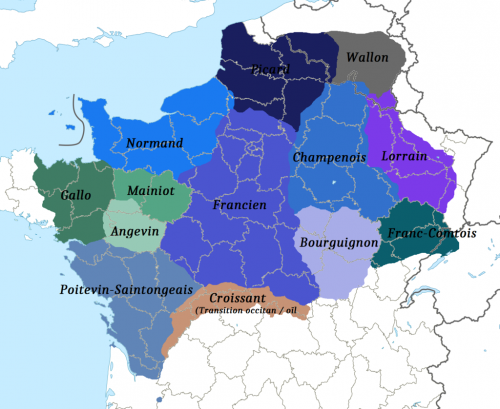

Ce qui fait l'extrême valeur paléographique de ce document, c'est qu'il s'agit là vraisemblablement du premier texte littéraire écrit dans une langue romane différenciée du latin, la langue d'oïl, ancêtre de l'ancien français et du français. Cette langue regroupe la plupart des parlers romans d'une moitié nord de la France au Moyen-âge. Ce qui fait qu'en réalité, elle est bien plus proche de la langue courante de cette époque que le texte des Serments de Strasbourg pourtant qualifié « d'acte de naissance de la langue française ».

Les différentes variétés de la langue d'oïl avec le Croissant selon l'Atlas des langues régionales de France (CNRS, 2020)

Il faut savoir qu'il y a plus de 1200 ans, nos ancêtres parlaient une langue romane rustique, un latin « vulagaire » (de « vulgus », « peuple »). Ainsi, à la fin du premier millénaire, le latin, langue savante, la seule digne d'être écrite, n'est compris que par l'élite. Comme le fossé se creuse avec les fidèles qui ne comprennent plus le prêche à l'église, en 813, lors du Concile de Tours, Charlemagne ( ca742 - 814), s'adressant aux évêques, les enjoint "«que chacun s’efforce de traduire clairement ces dites homélies en langue romane rustique ou en tudesque, afin que tous puissent plus facilement comprendre ce qui est dit ». Il venait ainsi de poser les premiers jalons de la standardisation de la langue dont la forme écrite commercera à se répandre aux XIe et XIIe siècles et qui sera appelée le « françois ».

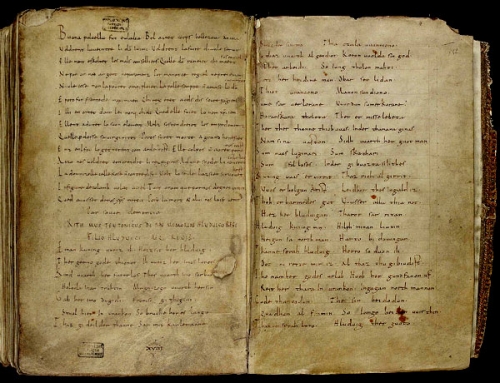

Si la tradition retient les Serments de Strasbourg comme le premier témoignage écrit du français, c'est surtout pour que ça coïncide avec la naissance de la France. En réalité, le manuscrit qui relate cette alliance prononcée le 14 février 842 entre deux petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve (823-877) et Louis le Germanique (806-876) contre leur frère aîné Lothaire Ier (795-855), ne contient que de courts extraits en roman et en germanique, l'essentiel ayant été rédigé en latin...