Voilà une expression qui doit beaucoup à la Normandie. Selon le « Coutumier de Normandie », issue du plus ancien droit normand, la clameur du haro, restée en vigueur jusqu'à la Révolution Française, était à l'origine un cri de détresse et d'appel au secours » permettant de désigner au public le coupable d'un acte délictueux que chacun avait devoir d'arrêter.

Il pouvait être « interjeté non seulement pour maléfice de corps et pour chose où il y aurait éminent péril, mais pour toute introduction de procès possessoire ». C'est ainsi qu'est resté l'expression « Faire haro sur quelqu'un ou quelque chose », pour manifester publiquement son indignation ou sa réprobation, livrer quelqu'un à la vindicte populaire, réclamer un châtiment contre un coupable voire désigner un bouc émissaire ou accuser un innocent.

Ensuite, rentre en scène Jean de La Fontaine (1621-1695), l'homme qui aimait tant à dépeindre dans ses Fables sous l'apparence d'animaux le caractère et les défauts des hommes.

Jean de La Fontaine par Hyacinthe Rigaud

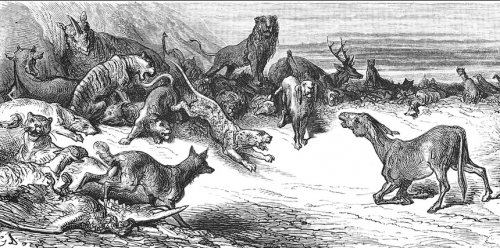

Dans « Les animaux malades de la peste » (1678), ces derniers, victimes d'une épidémie, cherchent le coupable qui détourneraient d'eux la colère divine. Après avoir disculpés le lion, le tigre et autres rois de la gent animale, il ne reste qu'un pauvre baudet qui avoue avoir brouté un peu d'herbe dans le pré d'un couvent. Un âne, un sot, si maladroit dans son discours, qu'il devient le coupable idéal. !

Gravure de Gustave Doré (1876)

Tous crièrent « haro sur le baudet » rendant responsable d'un désastre un être inoffensif et d'ordinaire innocent. La raison du plus fort n'est-elle pas toujours la meilleure ?

Biblio « Les cent expressions nées de l'Histoire » de Gilles Henry – Revue Historia, janvier 2009.